У льда какая связь

Лёд — минерал с хим. формулой H2O , представляет собой воду в кристаллическом состоянии.

Химический состав льда: Н — 11,2%, О — 88,8%. Иногда содержит газообразные и твердые механические примеси.

В природе лёд представлен, главным образом, одной из нескольких кристаллических модификаций, устойчивой в интервале температур от 0 до 80°C, имеющей точку плавления 0°С. Известны 10 кристаллических модификаций льда и аморфный лёд. Наиболее изученным является лёд 1-й модификации — единственная модификация, обнаруженная в природе. Лёд встречается в природе в виде собственно льда (материкового, плавающего, подземного и др.), а также в виде снега, инея и т.д.

Смотрите так же:

СТРУКТУРА

Кристаллическая структура льда

Кристаллическая структура льда похожа на структуру алмаза: каждая молекула Н20 окружена четырьмя ближайшими к ней молекулами, находящимися на одинаковых расстояниях от нее, равных 2,76Α и размещенных в вершинах правильного тетраэдра. В связи с низким координационным числом структура льда является ажурной, что влияет на его плотность (0,917). Лед имеет гексагональную пространственную решётку и образуется путём замерзания воды при 0°С и атмосферном давлении. Решётка всех кристаллических модификаций льда имеет тетраэдрическое строение. Параметры элементарной ячейки льда (при t 0°С): а=0,45446 нм, с=0,73670 нм (с — удвоенное расстояние между смежными основными плоскостями). При понижении температуры они меняются крайне незначительно. Молекулы Н20 в решётке льда связаны между собой водородными связями. Подвижность атомов водорода в решётке льда значительно выше подвижности атомов кислорода, благодаря чему молекулы меняют своих соседей. При наличии значительных колебательных и вращательных движений молекул в решётке льда возникают трансляционные соскоки молекул из узла пространственной их связи с нарушением дальнейшей упорядоченности и образованием дислокаций. Этим объясняется проявление у льда специфических реологических свойств, характеризующих зависимость между необратимыми деформациями (течением) льда и вызвавшими их напряжениями (пластичность, вязкость, предел текучести, ползучесть и др.). В силу этих обстоятельств ледники текут аналогично сильно вязким жидкостям, и, таким образом, природные льды активно участвуют в круговороте воды на Земле. Кристаллы льда имеют относительно крупные размеры (поперечный размер от долей миллиметра до нескольких десятков сантиметров). Они характеризуются анизотропией коэффициента вязкости, величина которого может меняться на несколько порядков. Кристаллы способны к переориентации под действием нагрузок, что влияет на их метаморфизацию и скорости течения ледников.

СВОЙСТВА

Лёд бесцветен. В больших скоплениях он приобретает синеватый оттенок. Блеск стеклянный. Прозрачный. Спайности не имеет. Твердость 1,5. Хрупкий. Оптически положительный, показатель преломления очень низкий (n = 1,310, nm = 1,309). В природе известны 14 модификаций льда. Правда, все, кроме привычного нам льда, кристаллизующего в гексагональной сингонии и обозначающегося как лёд I , образуются в условиях экзотических — при очень низких температурах (порядка -110150 0С) и высоких давлениях, когда углы водородных связей в молекуле воды изменяются и образуются системы, отличные от гексагональной. Такие условия напоминают космические и не встречаются на Земле. Например, при температуре ниже –110 °С водяные пары выпадают на металлической пластине в виде октаэдров и кубиков размером в несколько нанометров — это так называемый кубический лед. Если температура чуть выше –110 °С, а концентрация пара очень мала, на пластине формируется слой исключительно плотного аморфного льда.

МОРФОЛОГИЯ

Пласты арктического льда

В природе лёд — очень распространенный минерал. В земной коре существует несколько разновидностей льда: речной, озёрный, морской, грунтовый, фирновый и глетчерный. Чаще он образует агрегатные скопления мелкокристаллических зерен. Известны также кристаллические образования льда, возникающие сублимационным путем, т. е. непосредственно из парообразного состояния. В этих случаях лед имеет вид скелетных кристаллов (снежинки) и агрегатов скелетного и дендритного роста (пещерный лёд, изморозь, иней и узоры на стекле). Крупные хорошо огранённые кристаллы встречаются, но очень редко. Н. Н. Стуловым описаны кристаллы льда северо-восточной части России, встреченные на глубине 55—60 м. от поверхности, имеющие изометрический и столбчатый облик, причем длина наибольшего кристалла равнялась 60 см., а диаметр его основания — 15 см. Из простых форм на кристаллах льда выявлены только грани гексагональной призмы (1120), гексагональной бипирамиды (1121) и пинакоида (0001).

Ледяные сталактиты, называемые в просторечии «сосульки», знакомы каждому. При перепадах температур около 0° в осенне-зимние сезоны они растут повсеместно на поверхности Земли при медленном замерзании (кристаллизации) стекающей и капающей воды. Они обычны также в ледяных пещерах.

Ледяные забереги представляют собой полосы ледяного покрова из льда, кристаллизующегося на границе вода-воздух вдоль краёв водоёмов и окаймляющие края луж, берега рек, озёр, прудов, водохранилищ, и тп. при незамерзающей остальной части водного пространства. При их полном срастании на поверхности водоёма образуется сплошной ледяной покров.

Лёд образует также параллельно-шестоватые агрегаты в виде волокнистых прожилков в пористых грунтах, а на их поверхности — ледяные антолиты.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Лёд образуется в основном в водных бассейнах при понижении температуры воздуха. На поверхности воды при этом появляется ледяная каша, сложенная из иголочек льда. Снизу на неё нарастают длинные кристаллики льда, у которых оси симметрии шестого порядка размещаются перпендикулярно к поверхности корочки. Соотношения между кристаллами льда при разных условиях образования показаны на рис. Лед распространен всюду, где имеется влага и где температура опускается ниже 0° С. В некоторых районах грунтовый лед оттаивает только на незначительную глубину, ниже которой начинается вечная мерзлота. Это так называемые районы вечной мерзлоты; в областях распространения многолетнемерзлых пород в верхних слоях земной коры встречаются так называемые подземные льды, среди которых различают современный и ископаемый подземный лёд. Не менее 10% всей площади суши Земли покрывают ледники, слагающая их монолитная ледяная порода носит название ледниковый лёд. Ледниковый лёд образуется в основном из скопления снега в результате его уплотнения и преобразования. Ледниковый покров занимает около 75% площади Гренландии и почти всю Антарктиду; самая большая мощность ледников (4330 м.) – установлена близ станции Бэрд (Антарктида). В центральной Гренландии толщина льда достигает 3200 м.

Месторождения льда общеизвестны. В местностях с холодной долгой зимой и коротким летом, а также в высокогорных районах образуются ледяные пещеры со сталактитами и сталагмитами, среди которых наиболее интересными являются Кунгурская в Пермской области Приуралья, а также пещера Добшине в Словакии.

В результате замерзания морской воды образуется морской лёд. Характерными свойствами морского льда являются солёность и пористость, которые определяют диапазон его плотности от 0,85 до 0,94 г/см 3 . Из-за такой малой плотности льдины возвышаются над поверхностью воды на 1/7-1/10 своей толщины. Морской лёд начинает таять при температуре выше -2,3° С; он более эластичен и труднее поддается раздроблению на части, чем лёд пресноводный.

ПРИМЕНЕНИЕ

В конце 1980-х годов лаборатория Аргонн разработала технологию изготовления ледяной гидросмеси (Ice Slurry), способной свободно течь по трубам различного диаметра, не собираясь в ледяные наросты, не слипаясь и не забивая системы охлаждения. Солёная водяная суспензия состояла из множества очень мелких ледяных кристалликов округлой формы. Благодаря этому сохраняется подвижность воды и, одновременно, с точки зрения теплотехники она представляет собой лёд, который в 5—7 раз эффективнее простой холодной воды в системах охлаждения зданий. Кроме того, такие смеси перспективны для медицины. Опыты на животных показали, что микрокристаллы смеси льда прекрасно проходят в довольно мелкие кровеносные сосуды и не повреждают клетки. «Ледяная кровь» удлиняет время, в течение которого можно спасти пострадавшего. Скажем, при остановке сердца это время удлиняется, по осторожным оценкам, с 10—15 до 30—45 минут.

Использование льда в качестве конструкционного материала широко распространено в приполярных регионах для строительства жилищ — иглу. Лёд входит в состав предложенного Д. Пайком материала Пайкерит, из которого предлагалось сделать самый большой в мире авианосец.

Источник

У льда какая связь

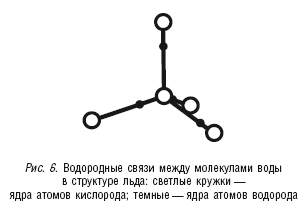

Образование льда – это самое наглядное проявление водородных связей (рис. 6).

Слово «кристалл» в переводе с греческого означает «лед». Во времена Римской империи в Альпах прозрачный хрусталь был принят за окаменевший лед, откуда и произошло его название – горный хрусталь, то есть горный лед.

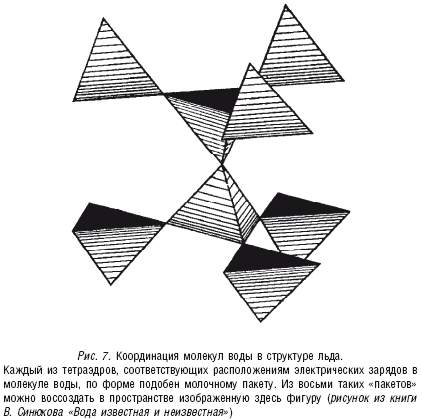

В результате рентгенографического изучения структуры льда была установлена его тетраэдрическая структура: каждый атом кислорода связан водородными связями с четырьмя другими атомами кислорода. Эти четыре атома, соответствующие четырем молекулам воды, образуют как бы элементарные ячейки, из которых и выстраивается ажурная решетка кристаллического льда (рис. 7).

Такая картина (см. рис. 7) полного сохранения четверной координации (тетраэдрической структуры) наблюдается только при очень низких температурах (-183 °C), а при более высоких температурах (но отрицательных) наблюдается небольшое искажение ажурной конфигурации тетраэдрического типа тепловым движением некоторых молекул воды.

Одно из главных условий структуры льда – строгая направленность водородных связей, а отклонение от линейности приводит к резкому их ослаблению, равносильному разрыву.

Посмотрим, как происходит таяние льда. При температуре 0 °C жесткие связи между молекулами воды начинают разрываться (тепловое движение молекул воды преодолевает водородные связи), и кристаллическая структура льда, естественно, начинает разрушаться. Но водородные связи между молекулами воды все же остаются, хотя уже и неупорядоченные. Можно сказать так, что долговременных водородных связей между молекулами воды в жидкой фазе не существует, каждая из связей кратковременна, но в любой момент абсолютное большинство молекул воды связаны между собой водородными связями. Таким образом, при таянии льда в воду переходят те молекулы, у которых ослабли водородные связи, и они попросту отрываются от кристаллической решетки льда и приобретают подвижность. От структуры льда в этих молекулах не остается ровным счетом ничего. Но в то же время жидкая вода остается такой субстанцией, которая имеет структуру в виде подвижных водородных связей (с быстрой передислокацией этих связей от одной молекулы воды к другой). И эта структура присуща ей по причине особого устройства ее молекул. Но это обстоятельство не дает нам оснований манипулировать термином «структурированная вода», подразумевая под ним неким образом искусственно создаваемую структуру жидкой воды (ту же талую воду, получаемую при размораживании льда), так как в противном случае мы должны будем признать возможность существования неструктурированной жидкой воды, какой в природе просто нет. Неструктурированной вода может быть только в газообразном состоянии. Каждая молекула воды имеет водородные связи с четырьмя ближайшими своими соседями. Особенности этих связей в жидкой воде таковы, что они могут легче изогнуться, чем разорваться. Кроме того, эти связи создают некоторую ажурность в структуре жидкой воды, что не дает молекулам воды плотно упаковываться, наподобие бильярдных шаров. Но остается ли в жидкой воде хотя бы в какой-то мере льдоподобная структура? На этот вопрос можно уверенно ответить: нет, не остается.

На мой взгляд, неправомочно использование и самого термина «льдоподобная структура» в отношении жидкой воды. И в твердом, и в жидком состояниях воде свойственны водородные связи. Таких связей, повторюсь, нет только у свободной газообразной воды. Поэтому спектров, характерных для частот молекул без водородных связей, в жидкой воде до сих пор не обнаружено. Следовательно, имеет смысл говорить только о силе водородных связей в воде. Эти связи могут быть более или менее прочными. Даже льду для полного сохранения тетраэдрической структуры требуется очень низкая температура (до -183 °C). А в жидкой воде могут быть растворены еще и газы, и соли, и кислоты, которые оказывают существенное влияние на величину водородных связей в ней. На величину водородных связей оказывает влияние и температурный режим.

А теперь рассмотрим несколько примеров, связанных со льдом и с его кристаллической структурой.

Пример первый. О наступлении морозов мы узнаем не только по термометру или по прогнозу погоды, но и по замерзшим лужам. А более любопытные при этом еще и пытаются выяснить, как это на поверхности грязной лужи образуется такой прозрачный лед?

Пример второй. Эскимосы при приготовлении питьевой воды берут морской лед, прекрасно понимая, что получат из него пресную воду. Почему?

И третий пример. В Японии во время зимних праздников создают ледяные скульптуры. Они прозрачны, как и подобает быть льду. Все попытки японцев получить цветной лед не увенчались успехом, так как ввести в кристаллическую решетку льда вещества-красители практически невозможно. Кристаллы льда не допускают внутрь себя каких-либо других молекул, кроме молекул воды. Поэтому становится прозрачным и лед, образовывающийся на поверхности грязной лужи. Поэтому и лед, образующийся из морской воды, вытесняет из себя все минеральные соли, имеющиеся в ней. И естественно, что из такого льда получается пресная вода. В наше время на этом принципе строятся опреснители морской воды. Но когда-то даже Ломоносов ошибался, полагая, что пресные льды Ледовитого океана имеют речное происхождение.

Приведенные примеры показывают нам, что льдоподобная структура воды прежде всего не допускает нахождения в кристаллах льда никаких иных молекул, кроме молекул воды. Хорошо это или плохо с точки зрения физиологической роли воды в нашем организме? Кому-то может показаться, что это очень хорошо, что вода в организме будет находиться в исключительно чистом состоянии. Но наш организм не является просто сосудом для хранения такой воды. Он больше похож на огромную химическую лабораторию, где одновременно протекают тысячи химических реакций, и протекают они в водных растворах. И одной из основных функций воды в нашем организме является функция растворителя. Она растворяет все полезные вещества пищи, чтобы организм мог обеспечить себя и строительными, и энергетическими материалами, она же растворяет и выводит из организма все ненужные ему вещества, которые мы обычно называем шлаками, чтобы содержать организм в чистоте. Так может ли с этой ролью первоклассного растворителя справиться льдоподобная вода, которая не допускает в свои структуры никакие другие вещества? Очевидно, что нет.

А теперь посмотрим, почему плавает лед? Очень часто на этот вопрос следует такой ответ: лед обладает структурой с многочисленными незаполненными промежутками между молекулами воды, а поэтому он легче жидкой воды. Частично это верно, но не убедительно. Ведь и молекулы жидкой воды не упакованы как бильярдные шары – в случае плотной упаковки ее молекул она должна иметь среднюю плотность, близкую к 1,84 г/см 3 , но такая величина не соответствует действительности. Из этого можно сделать вывод, что и жидкая вода, так же как и лед, имеет некую структуру, не позволяющую ее молекулам плотно упаковываться. Но чем-то все же отличается расположение молекул воды в жидкой и твердой фазах, если мы видим, что лед легче воды. По-видимому, и для жидкой воды, как и для льда, характерна определенная координация молекул, создаваемая водородными связями. И если в кристалле льда все молекулы находятся в окружении четырех таких же молекул, образующих между собой жесткие водородные связи, то вокруг молекул воды в жидком состоянии группируются тоже четыре других ближайших молекулы воды, также соединенных водородными связями, но уже не строго направленными, а изгибающимися и непрерывно рвущимися и вновь восстанавливающимися. В этом и заключается главное отличие структуры льда от структуры жидкой воды. А это означает, что координационное число (число молекул, находящихся в непосредственной близости от рассматриваемой) для льда будет равно четырем. А если максимально плотно упаковать в ящик шары такого же размера, как и молекулы воды, то координационное число окажется равным двенадцати, то есть каждый шар будет соприкасаться с двенадцатью другими шарами.

Но каково координационное число для воды? Вода представляет собой жидкость, и поэтому у нее нет такой регулярной и упорядоченной структуры, как у кристаллов льда, и расположение всех ее молекул с течением времени постепенно меняется. Однако, основываясь на усредненных данных рентгеновских измерений, можно определить так называемую функцию радиального распределения. Эта функция показывает, что координационное число для жидкой воды равняется 4,4. Иными словами, в обычной воде каждая молекула окружена в среднем 4,4 другими молекулами. Это обстоятельство и играет решающую роль – в результате у воды структура оказывается более плотной, чем у льда. Поэтому, в сравнении с водой, кристаллическая структура льда, для которой координационное число равно четырем, и в самом деле имеет больше незаполненных промежутков, чем вода. Из-за этого лед и становится легче воды.

Только что мы выяснили, что и лед, и вода обладают структурой. Но если у льда наблюдается картина полного сохранения всех четырех водородных связей, то с повышением температуры тепловое движение молекул приводит к ослаблению и разрыву водородных связей, и структура льда разрушается – образуется жидкая вода, в которой молекулы тоже подвержены водородным связям, но не столь жестко, как в структуре льда. То есть изо льда в воду переходят те молекулы, тепловое движение которых превысило водородные связи, и они попросту отрываются от кристаллической решетки льда и приобретают подвижность. Все здесь предельно ясно: вода из одного фазового состояния (твердого) переходит в другое (жидкое), и граница этого перехода – 0 °C.

Но что же тогда нам следует понимать под термином, как пишет Ю. Андреев, «единообразно структурированной воды»? А многие авторы так и вообще называют воду, образовавшуюся после таяния льда, «льдоподобной».

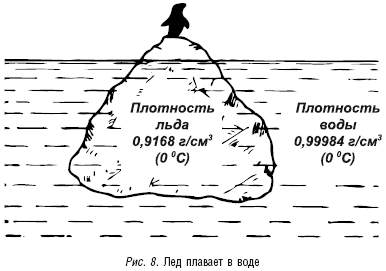

Мы уже знаем, почему лед легче воды. Если же мы посмотрим на рисунок 8, то увидим, что плотность льда при 0 °C равна 0,9168 г/см 3 , а плотность воды, в которой он плавает, – 0,99984 г/см 3 (и тоже при 0 °C).

Нигде вблизи льда мы не найдем воду с меньшей плотностью – везде плотность воды будет одинаковой. Это говорит нам о том, что на границе лед – вода происходит четкое разделение двух фазовых состояний воды. Но если бы при таянии льда в воде оставались бы еще и какие-то льдоподобные структуры, допустим, мелкие кристаллы льда, то и плотность воды в прилегающей ко льду зоне была бы немного меньше плотности остальной воды. Мы же такого явления не наблюдаем, а следовательно, в воде, образующейся после таяния льда – а это и есть в прямом смысле талая вода, – нет никакой льдоподобной воды. Многие же авторы, пишущие о талой воде, объясняют ее особые свойства именно льдоподобной структурой такой воды, а Ю. Андреев еще и добавляет, что это «единообразно структурированная вода».

К интересным выводам пришли ученые Сибирского отделения АН СССР В. Корсунский и Ю. Неберухин. В статье «Согласуется ли представление о льдоподобном строении воды с ее радиальной функцией распределения?» они отмечают, что выполненные ими расчеты показывают принципиальные различия распределений межмолекулярных расстояний в жидкой воде и в кристаллическом льду. Полученные результаты свидетельствуют о существенных отличиях в распределении непрерывных сеток водородных связей воды и решетки льда. Делается вывод, что льдоподобная конфигурация в жидкой воде реализуется не за счет сохранения льдоподобного каркаса, а осуществляется построениями случайной сетки водородных связей. Выполненные расчеты не подтвердили наличия в жидкой воде межмолекулярных расстояний, характерных для кристаллической решетки льда.

В итоге можно сказать, что молекулы воды в твердой фазе (лед) жестко связаны между собой водородными связями, а в жидкой фазе эти связи уже не стабильны, они постоянно изменяются, но тем не менее они ситуативно обеспечивают связь каждой молекулы с соседними молекулами, поэтому вода и называется ассоциативной жидкостью. Но ничего льдоподобного в жидкой воде нет, и никакую заданную структуру жидкой воде нельзя придать, можно лишь частично или даже полностью разорвать водородные связи между молекулами воды, переведя ее в газообразную фазу. (В скобках скажу, что в Одессе усиленно рекламируется способ активации воды и придания ей некой структуры с помощью пластины, изготовленной из камня, по внешнему виду похожего на ракушечник. Предлагается поставить на эту пластину банку с водой на несколько часов, и в результате якобы получится структурированная вода, которая может излечить нас от многих болезней. Только достаточно наивный человек может поверить в такую легенду.).

Точно так же и в книге Б. Кристофера «Загадки Земли», главу из которой под названием «Живая вода» опубликовал журнал «Свет» (1990. № 6), нечто неопределенное говорится и о структуре воды, и о влиянии такой структурированной воды на долголетие. Не имея возможности познакомить читателей с полным текстом этой главы, я процитирую лишь небольшой отрывок.

«Свойства воды столь странны и таинственны, что каждый день мы узнаем что-то новое о ее поведении и вписываем в историю науки необычайные сюжеты. Заинтригованный древними преданиями о ключах с живой водой в местечке Хунзакут (на территории нынешнего Пакистана, где проживает много долгожителей. – Примеч. Н. Д.), румынский естествоиспытатель Генри Коанда в тридцатые годы предпринял ряд поездок к этим источникам. Как эксперт по водным ресурсам, он пытался разгадать секрет того, почему вода обладает активностью и исцеляет разные недуги. Целебные свойства воды он прежде всего связал с ее молекулярной структурой, считая, что даже в двух источниках мало общего по составу. Коанда со всем тщанием изучил жизненные соки снежинки и убедился, что это важное свойство исчезает, как только нарушается структура воды. И напротив, чем длительнее жила снежинка, тем она была полезнее для организма и тем было больше сродства с жизненными соками человека, постоянно употреблявшего этот чудесный напиток. Подобная жидкость прибавляла людям силу, долголетие.

Ученый обнаружил, что вода, в которой образуются долгоживущие снежинки, делает чудеса не только в Хунзакуте. Во время своих путешествий в Грузию, Перу, предгорья Тибета он нашел прямую связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни больших групп населения. Правда, Коанда еще не в состоянии объяснить, почему ледовая вода удлиняет человеческий век».

В приведенной цитате меня удивили два момента. Первый: что исследователь, не задумываясь и не имея на то доказательств, взял да и связал целебные свойства воды прежде всего с ее молекулярной структурой. И далее – второй момент – этот исследователь говорит, что он находит прямую связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни больших групп населения в определенных районах, в том числе и в Хунзакуте, хотя он и не в состоянии объяснить, в чем заключается это качество, а также «почему ледовая вода удлиняет человеческий век». Под качеством воды этот исследователь понимает всего лишь такую воду, «в которой образуются долгоживущие снежинки». Что следует понимать под термином «долгоживущие снежинки» – трудно сказать. Нам известно лишь то, что при таянии снежинки дают мягкую воду, а именно таковой и является ледовая вода, но о жесткости воды и тем более о содержании в воде ионов кальция этот исследователь не говорит ни слова. И в результате структура снежинки (замерзшей воды) была автоматически и бездоказательно перенесена на воду, получающуюся при таянии льда, и в этом виделась причина долголетия людей, проживающих в тех районах, где наблюдается много долгожителей. Из 1-й главы мы уже знаем, что районы долгожительства имеют воду с низким содержанием кальция. Именно этот фактор способствует долголетию людей. А идею Коанды об особой структуре ледовой воды, поданную им уже более 60 лет тому назад, никто за это время не только не доказал, но и не показал, как же ведет себя особо структурированная вода в организме человека, если она вообще такая в нем имеется, а тем более, как такая вода способствует долголетию. Но сам термин «структурированности воды» продолжает жить и вводить в заблуждение многих и многих читателей, а в последнее время в некоторых целительных изданиях появилось и продолжение структурированности воды – стали говорить и о структурированной моче, и о структурированной крови, и все так же бездоказательно.

И если мы уже убеждены, что не льдоподобная структура определяет необыкновенные свойства талой воды, тогда что же?

Источник