- Учебники

- Журнал «Квант»

- Общие

- При увеличении давления температура льда

- Влияние давления на температуру плавления

- Читайте также

- 4. Влияние природы растворителя на скорость электрохимических реакций

- 7. Получение электричества через влияние

- 6. Влияние молнии на работу электрических систем и радио

- Глава X Влияние прогресса в области атомной энергии на экономическую и общественную жизнь

- 135. Как же астрономы измеряют температуру Вселенной?

- Изменение давления с высотой

- Зависимость температуры кипения от давления

- Влияние магнитного поля на спектральные линии

- 1. Почему «обидели» температуру? Ошибка Фаренгейта. Порядок и беспорядок. Когда путь вниз труднее подъема. Ледяной кипяток. Существуют ли на Земле «холодные жидкости»?

Учебники

Журнал «Квант»

Общие

Черноуцан А. И. О ледниках, скороварках и теореме Карно //Квант. — 1991. — № 3. — С. 39,42-44.

По специальной договоренности с редколлегией и редакцией журнала «Квант»

Если спросить у школьника, почему в морозный день коньки хорошо скользят по льду, то скорее всего можно услышать простой и очевидный ответ: «Конек трется о лед, между ними образуется тонкая водяная смазка, она и обеспечивает скольжение». Однако школьнику, более искушенному в физике, такой ответ покажется слишком простым и потому неинтересным. «Нет,— скажет он,— дело здесь не в трении, а в давлении конька на лед. При повышении давления температура плавления льда становится меньше 0 °С, а лед под коньком тает.» Что же, в принципе и такой ответ имеет право на существование — температура плавления льда действительно понижается при увеличении внешнего давления. Но физика — наука количественная, и поэтому, чтобы выяснить, имеет ли это физическое явление какое-нибудь отношение к катанию на коньках, необходимо сделать численные оценки.

Прежде всего обсудим, что такое температура плавления (или точка таяния) льда, чем она интересна. Как известно, при достижении этой температуры лед перестает нагреваться, и поглощаемое им тепло целиком идет на таяние льда. Если же тепло перестанет поступать, оставшийся лед и вода будут находиться в тепловом равновесии. Таким образом, температура плавления — это температура равновесия между водой и льдом при данном давлении. Так, при давлении 1 атм она равна 0 °С. А на сколько изменится эта температура при увеличении давления до 1,01 атм?

Оказывается, рассчитать смещение точки плавления льда нам поможет. теорема Карно. Да, да, та самая теорема, в которой идет речь о максимальном КПД тепловых машин. «При чем же здесь точка плавления льда?» — спросите вы. Дело в том, что Карно доказал теорему о максимальном КПД циклической тепловой машины любого типа, независимо от того, что в нее заложено в качестве рабочего тела: идеальный газ, тающий лед или мыльная пленка. Необходимо соблюсти лишь одно условие: машина должна получать тепло только при температуре T1, а отдавать — только при температуре T2 (на промежуточных этапах теплообмен не должен происходить). Максимальный КПД такой машины (ее называют идеальной машиной Карно) реализуется при медленном, обратимом режиме ее работы и, независимо от рабочего вещества машины, равен

где А — работа машины за цикл, Q1 — количество теплоты, полученное машиной от нагревателя.

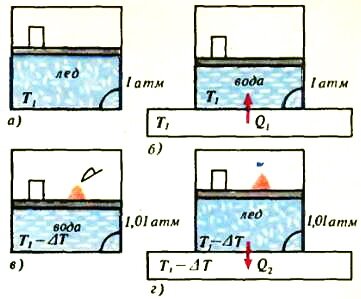

Давайте представим нашу воображаемую машину Карно в виде цилиндра с поршнем (рис. 1, а). Заложим в нее лед массой m под давлением p1 = 1 атм при температуре t1 = 0 °C (T1 = 273 К). Постоянное давление будем обеспечивать грузом, лежащим на поршне. Чтобы подчеркнуть, что вода и лед находятся в равновесии, в уголке сосуда мы изобразили небольшое количество воды.

Опишем по этапам, как будет происходить один цикл в нашей машине Карно.

- Поставим цилиндр на нагреватель (термостат), имеющий температуру T1, и передадим системе количество теплоты Q1= λm, необходимое для плавления всего льда (λ — удельная теплота плавления). При этом поршень с грузом немного опустится (рис. 1, б), так как объем льда \(

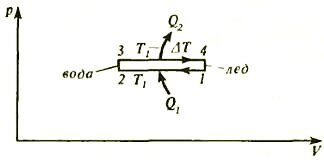

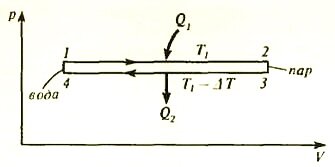

V_l = \frac

V_v = \frac Теперь проведем расчеты. Работу за цикл легко найти из графика в координатах р, V — она равна площади фигуры, ограниченной графиком: A = \Delta p(V_l — V_v) = \Delta p \left(\frac Количество теплоты, полученное от нагревателя, равно Поэтому из теоремы Карно (1) получаем или, для любой температуры T1 = Т, Это соотношение называют уравнением Клапейрона — Клаузиуса. Подставив в него численные значения, получим, что при Δp = 0,01 атм ΔT = 9,2·10 -5 К. Видно, что эффект очень слабый. Для изменения температуры плавления на 1 К, например, придется создать давление ≈ 133 атм. Вернемся, однако, к нашим конькам. Давление человека в коньках можно оценить как \( p = \frac Встречаются ли в окружающей нас действительности такие давления, при которых происходит заметное смещение точки плавления льда? Безусловно, встречаются. Приведем лишь один пример — преодоление препятствий сползающим по склону тяжелым ледником. В том месте, где ледник упирается в кусок скалы или камень, создается очень большое давление, и лед начинает подтаивать. Ледник как бы оплывает камень в своем движении, пропуская его сквозь себя. После «снятия» давления вода на леднике снова замерзает. «Это, конечно, интересно, но уж очень экзотично,— скажете вы.— Неужели это все, чего мы достигли?» Нет, конечно. Посмотрим внимательно на наш результат. Мы научились вычислять, как меняется температура равновесия двух фаз — жидкость (вода) и твердое тело (лед) — при изменении внешнего давления. Самое замечательное то, что вместо этих фаз можно взять любые другие, лишь бы они находились в тепловом равновесии друг с другом. Например, жидкость — пар, металл — расплав, твердое тело — пар и т. д. Другими словами, уравнение Клапейрона — Клаузиуса справедливо не только для плавления, но и для любого другого процесса перехода вещества из одной фазы в другую (испарение, сублимация и пр.). В формулу (2) тогда войдут плотности вещества в этих фазах и соответствующая удельная теплота фазового превращения. В качестве примера рассмотрим переход вода — пар. Как вы знаете, пар, находящийся в равновесии с водой, называют насыщенным. Зависимость между температурой насыщенного пара и его давлением используется для расчета влажности воздуха, определения точки росы и т. д. Кроме всего прочего, температура насыщенного пара (температура равновесия вода — пар) определяет точку кипения воды при данном внешнем давлении. Так, при давлении 1 атм температура кипения равна 100 С (373 К). С другой стороны, хорошо известно, что давление насыщенного пара растет при увеличении температуры. На этом свойстве — росте температуры кипения с давлением основан, в частности, принцип работы скороварки, где продукты готовятся при большем давлении и большей температуре. В чем же различие между процессами таяния льда и испарения воды? Почему в одном случае температура равновесия фаз с ростом давления уменьшается, а в другом увеличивается? Дело вот в чем. Когда лед поглощает тепло и плавится, объем системы уменьшается (плотность воды больше плотности льда), а когда вода поглощает тепло и испаряется, объем системы увеличивается (плотность насыщенного пара меньше плотности воды). Однако график цикла в координатах р, V и в том, и в другом случае должен идти по часовой стрелке — иначе работа машины за цикл будет отрицательной. Сравните ход обоих графиков (см. рис. 2 и 3) и вы поймете, почему в одном случае большему давлению соответствует меньшая температура, а в другом — наоборот. Попробуйте, кроме того, продумать последовательность действий, которые надо совершить с сосудом, содержащим воду и пар, чтобы получился изображенный на графике цикл Карно. Мы же завершим наш рассказ численной оценкой смещения точки кипения при увеличении давления от 1 атм до 1,01 атм. Для этого в формуле (2) заменим удельную теплоту плавления льда на удельную теплоту парообразования воды r, а плотность льда — на плотность насыщенного пара ρp: \Delta T = \Delta p \frac Плотность насыщенного водяного пара при Т = 373 К и р = 1 атм найдем из уравнения Менделеева — Клапейрона: \rho_p = \frac Подставляя численные значения, для Δp = 0,01 атм получаем ΔT ≈ 0,28 К. Как видите, в этом случае эффект довольно заметный: чтобы увеличить температуру кипения на 1 К, надо поднять давление всего на 0,035 атм, что вполне реально даже при обычных условиях. Источник При каком внешнем давлении наблюдается минимальная температура плавления льда? Между давлением и точкой замерзания (плавления) воды наблюдается интересная зависимость (см. таблицу). С повышением давления до 2200 атмосфер температура плавления падает: с увеличением давления на каждую атмосферу она понижается примерно на 0,0075 °С. При дальнейшем увеличении давления точка замерзания воды начинает расти: при давлении 20 670 атмосфер вода замерзает при 76 °С. В этом случае будет наблюдаться горячий лёд. При нормальном атмосферном давлении объём воды при замерзании внезапно возрастает примерно на 11%. В замкнутом пространстве такой процесс приводит к возникновению громадного избыточного давления до 2500 атм. Вода, замерзая, разрывает горные породы, дробит многотонные глыбы. В XIX веке было обнаружено явление режеляции льда, которое можно продемонстрировать на опыте. Поставим на два столбика прямоугольный ледяной брусок. Перекинем через него тонкую стальную проволоку (диаметром 0,1 мм) и подвесим на ней груз массой 3 кг (см. рис. а). Все это оставим на лёгком морозе. Важно, чтобы температура на улице была лишь немногим ниже нуля. Примерно через сутки мы обнаружим, что проволока и гиря лежат на земле, а на столбиках стоит наш ледяной брусок, целый и невредимый. Если бы мы в течение опыта выходили на улицу, то увидели бы, как постепенно проволока опускается, как бы разрезая ледяной брусок (см. рис. б, в, г), никакого разреза не остаётся – выше проволоки брусок оказывается монолитным. Долгое время думали, что лёд под лезвиями коньков тает потому, что испытывает сильное давление, температура плавления льда понижается и лёд плавится. Однако расчёты показывают, что под коньками температура плавления льда уменьшается примерно на 0,1 °С, что явно недостаточно для катания, например, при –10 °С. Источник Влияние давления на температуру плавления Если изменить давление, то изменится и температура плавления. С такой же закономерностью мы встречались, когда говорили о кипении. Чем больше давление, тем выше температура кипения. Как правило, это верно и для плавления. Однако имеется небольшое число веществ, которые ведут себя аномально: их температура плавления уменьшается с увеличением давления. Дело в том, что подавляющее большинство твердых тел плотнее своих жидкостей. Исключение из этого правила составляют как раз те вещества, температура плавления которых изменяется при изменении давления не совсем обычно – например, вода. Лед легче воды, и температура плавления льда понижается при возрастании давления. Сжатие способствует образованию более плотного состояния. Если твердое тело плотнее жидкого, то сжатие помогает затвердеванию и мешает плавлению. Но если плавление затрудняется сжатием, то это значит, что вещество остается твердым, тогда как раньше при этой температуре оно уже плавилось бы, т.е. при увеличении давления температура плавления растет. В аномальном случае жидкость плотнее твердого тела, и давление помогает образованию жидкости, т.е. понижает температуру плавления. Влияние давления на температуру плавления много меньше аналогичного эффекта для кипения. Увеличение давления более чем на 100 кГ/см 2 понижает температуру плавления льда на 1 °C. Отсюда, кстати, видно, как наивно часто встречающееся объяснение скольжения коньков по льду понижением температуры плавления от давления. Давление на лезвие конька во всяком случае не превосходит 100 кГ/см 2 , и снижение температуры плавления по этой причине не может играть роли для конькобежцев. 4. Влияние природы растворителя на скорость электрохимических реакций Замена одного растворителя на другой скажется на каждой из стадий электрохимического процесса. В первую очередь это отразится на процессах сольватации, ассоциации и комплексообразования в 7. Получение электричества через влияние Теперь, когда мы знаем, что атомы каждого тела состоят из частиц, содержащих как положительное, так и отрицательное электричество, мы можем объяснить важное явление — получение электричества через влияние. Это поможет нам понять, 6. Влияние молнии на работу электрических систем и радио Очень часто молния ударяет в провода линий передач электрической энергии. При этом либо грозовой разряд поражает один из проводов линии и соединяет его с землёю, либо молния соединяет между собой два или даже три Глава X Влияние прогресса в области атомной энергии на экономическую и общественную жизнь Прежде чем дать краткий анализ социальной проблемы, возникшей в связи с открытием атомной энергии, мы в общих чертах рассмотрим экономическую сторону вопроса, связанную со 135. Как же астрономы измеряют температуру Вселенной? Инфракрасное (ИК) излучение с длиной волны от 700 нм до 1 мм было открыто в 1800 Уильямом Гершелем (1738–1822).Гершель использовал призму, чтобы получить спектр солнечного света, от красного до синего. Он использовал Изменение давления с высотой С изменением высоты давление падает. Впервые это было выяснено французом Перье по поручению Паскаля в 1648 г. Гора Пью де Дом, около которой жил Перье, была высотой 975 м. Измерения показали, что ртуть в торричеллиевой трубке падает при подъеме на Зависимость температуры кипения от давления Температура кипения воды равна 100 °C; можно подумать, что это неотъемлемое свойство воды, что вода, где бы и в каких условиях она ни находилась, всегда будет кипеть при 100 °C.Но это не так, и об этом прекрасно осведомлены жители Влияние магнитного поля на спектральные линии В то время, когда были объяснены главные черты спектральных линий. В 1896 г. Питер Зееман (1865—1943) живший в Лейдене (Голландия) открыл, что магнитное поле способно воздействовать на частоты спектральных линий, испускаемых газом, 1. Почему «обидели» температуру? Ошибка Фаренгейта. Порядок и беспорядок. Когда путь вниз труднее подъема. Ледяной кипяток. Существуют ли на Земле «холодные жидкости»? Длину мы измеряем в метрах, массу — в граммах, время в секундах, а температуру в градусах.Расстояние Источник\)≈ 600 Н / 2 см 2 = 30 атм. Тогда смещение точки плавления под коньками составит «0,3 К, что, конечно, очень мало в морозный день. Так что прав оказался «наивный» школьник: смазка образуется в первую очередь за счет трения. А какова же в таком случае роль коньков? Ведь они все-таки нужны! Не обсуждая подробно «физику катания», отметим один очевидный факт: для смазки поверхности конька, площадь которой мала, нужно растопить гораздо меньше льда, чем для смазки подошвы ботинка.При увеличении давления температура льда

Давление, атм Температура плавления льда, °C Изменение объёма при

кристализации, см 3 /мольДавление, атм Температура плавления льда, °C Изменение объёма при

кристализации, см 3 /моль 1 0,0 −1,62 5280 −10,0 1,73 610 −5,0 −1,83 5810 −5,0 1,69 1970 −20,0 −2,37 7640 10,0 1,52 2115 −22,0 0,84 20000 73,8 0,68 Влияние давления на температуру плавления

Читайте также

4. Влияние природы растворителя на скорость электрохимических реакций

7. Получение электричества через влияние

6. Влияние молнии на работу электрических систем и радио

Глава X Влияние прогресса в области атомной энергии на экономическую и общественную жизнь

135. Как же астрономы измеряют температуру Вселенной?

Изменение давления с высотой

Зависимость температуры кипения от давления

Влияние магнитного поля на спектральные линии

1. Почему «обидели» температуру? Ошибка Фаренгейта. Порядок и беспорядок. Когда путь вниз труднее подъема. Ледяной кипяток. Существуют ли на Земле «холодные жидкости»?