- Обледенение дымохода: причины, устранение, профилактика

- Замерзание дымохода: основные причины

- Когда проблема в конденсате

- Профилактические меры

- Закрывать ли продухи на зиму в неотапливаемом доме

- Выбираете энергоэффективные решения?

- Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

- Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

- Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

- Нужно ли закрывать продухи на зиму: теория

- Закрыть продухи на лето

- Нужно ли закрывать продухи

- Подводим итоги

- Почему нельзя закрывать вентиляционные продухи на зиму.

- Почему же нельзя их закрывать зимой?

- Что тогда делать?

- Чем лучше закрывать продухи?

Обледенение дымохода: причины, устранение, профилактика

Практика показывает, что большинство сбоев в работе настенного газового котла происходит в отопительный период, то есть именно в то время, когда безотказная работа агрегата особенно необходима. Одной из самых частых проблем зимней эксплуатации котельной как в частном, так и в многоквартирном доме является обледенение коаксиальной трубы, иначе говоря, дымохода.

Главные признаки замерзания дымохода:

- на дисплее котла высвечивается ошибка «Отрыв пламени»;

- на поверхности воздуховода образуется конденсат;

- котел через короткое время после включения гаснет.

Для устранения любых неполадок в работе газовых приборов необходимо вызвать специалиста. Но некоторые превентивные и защитные меры может принять сам владелец котла.

Замерзание дымохода: основные причины

Ледяная корка на наружной части дымохода в частном секторе или загородном доме может повлечь за собой остановку агрегата. Это актуально для различных типов котлов, в том числе конструкций с закрытой камерой сгорания, для которых обычно применяются коаксиальные дымоходы. Также в зоне риска находятся газовые низкотемпературные котлы.

Одна из частых причин замерзания – изначальная установка котла большей мощности, чем реально необходимо. В результате недозагруженности устройства в сильные холода дымоход может обледенеть. Более того, данное несоответствие вызывает многократные включения/выключения котла, что сокращает срок его службы.

Появление наледи часто связано с неправильным монтажом дымохода, в том числе с неверным размещением его по вертикали. Расстояние между дымоходами по вертикали должно быть минимум 60 сантиметров, а лучше – больше. В противном случае наледь спускается вниз, что приводит к забиванию дымохода и аварийной остановке котельного оборудования.

Обмерзание коаксиального дымохода может объясняться неверным выбором диаметра и формы трубы. Она должна иметь такое же сечение, как и выходное отверстие котла. Форма рекомендуется классическая цилиндрическая.

Наледь может быть вызвана также попаданием дождя и снега в трубу дымоотвода с последующим замерзанием, высокой влажностью воздуха, размещением устройства в зоне воздушных коридоров, в условиях ветрового подпора и некоторыми другими погодными факторами.

В инструкциях с открытой камерой сгорания обледенение дымохода приводит к ухудшению тяги. Это, в свою очередь, может стать причиной того, что продукты сгорания не выводятся полностью на улицу, а попадают в помещение. Такая ситуация угрожает здоровью жильцов, при её возникновении автоматика современных моделей котлов блокирует их работу.

Когда проблема в конденсате

Если оборудование выбрано и установлено правильно, наиболее частой причиной замерзания дымохода является образование в нем конденсата. Он появляется при наличии двух условий:

- теплая влажная среда;

- холодная поверхность.

Первый из этих факторов создает вода, выходящая в виде пара через внутренний дымоход. При коротком дымоотводящем канале часть пара попадает на холодную поверхность (в заборную трубу) и образует конденсат, который стекает на землю. Но когда температура снижается до определенного значения, жидкость не успевает стечь и превращается в лед, постепенно перекрывающий приток воздуха к котлу. При этом оборудование останавливается автоматикой с указанием соответствующей ошибки.

Для уменьшения количества конденсата применяют следующие меры:

- утепление дымоходного канала (слоем штукатурки, минеральной ватой, кожухом из кирпича);

- ускорение отвода газов путем гильзования;

- установка экрана для коаксиальной трубы;

- применение комплекта «Антилёд»;

- применение конденсатоотводчика (емкость для сбора влаги).

В качестве временной меры для устранения обмерзания снимают заглушку с верхней части котла. В результате воздух, необходимый для процесса горения, начнет поступать в систему из помещения. Но в таком режиме котел может работать только до того, как ледяной нарост растает – от получаса до нескольких часов. После этого заглушку надо вернуть на место. Данным способом можно пользоваться при редком обледенении – один-два раза в год. При частом применении вредные примеси, содержащиеся в воздухе, идущем из помещения, скоро выведут агрегат из строя.

Даже если быстро удается удалить наледь, причины её появления необходимо устранить. Конденсат сам по себе отрицательно воздействует на систему, а при замерзании это воздействие становится разрушительным.

Профилактические меры

Как уже отмечалось, при остановке работы котла необходимо вызвать мастера – в любом случае лишний раз проверить работу оборудования не помешает. Предотвратить сбои в работе котельной помогут следующие меры:

- Утепление дымохода (см. выше).

- Своевременная прочистка системы.

- Уменьшение разницы температур (если модель котла программируемая). Значение температурной разницы устанавливают по минимуму. Это сокращает временной промежуток между выключением и включением прибора.

- Увеличение мощности котла. Это повышает температуру газов, и они сильнее прогревают трубу. Эту процедуру может производить только специалист, предпочтительно из организации, с которой заключен договор на обслуживание.

- Усовершенствование коаксиальной трубы – установка с наклоном на улицу, прорезывание отверстий для стока воды и т.д. Также выполняется специалистом.

Существует и ряд других мер устранения и предотвращения обледенения. Если Вам часто или постоянно приходится сталкиваться с этой проблемой, её следует обсудить со специалистом и проверить, правильно ли выбрано и установлено оборудование. Необходимо регулярно производить тщательный комплексный осмотр газового котла, всех его деталей и комплектующих. Приобретать оборудование для домашней котельной только в магазинах с устойчивой репутацией.

Источник

Закрывать ли продухи на зиму в неотапливаемом доме

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В списке мероприятий по консервации летнего дома на зиму у многих дачников значится пункт: «закрыть продухи». Но совсем не факт, что это правильно – если дом не отапливается, а пол утеплен правильно, то, в соответствии с расчетами для конкретного региона, продухи не закрывают. Во всяком случае, так в теории. В этой статье мы расскажем о практическом опыте участников FORUMHOUSE.

- Почему нельзя закрывать продухи: приказ Минстроя.

- Зачем закрывать продухи на лето.

- Почему участники FORUMHOUSE не закрывают продухи на зиму.

Нужно ли закрывать продухи на зиму: теория

В теории, если пол утеплен, то продухи в цоколе не отапливаемого дома на зиму не закрывают. Если их закрыть, балки пола постоянно будут влажными и со временем неизбежно начнут гнить.

При правильно сделанной теплоизоляции из-под пола не будет дуть и при открытых продухах. По нормам, слой теплоизоляции в утеплении пола не должен быть меньше 150 мм (лучше положить 200).

Обычно диаметр вентиляционного отверстия составляет 100-110 мм (по СНиПам, его площадь должна соответствовать 1/400 от площади пола. Для комнаты 20 м2 делают по 2 продуха в каждой из стен – помещение должно вентилироваться со всех сторон.

Строгих рекомендаций по высоте продухов нет, но желательно устанавливать их как можно выше от земли, особенно в регионах с большой высотой снежного покрова. Для вентиляции подполья устраивают трубу, которая будет подниматься выше возможных сугробов.

Закрыть продухи на лето

Перейдем к практическому опыту участников нашего портала. Разберем ситуации, стандартную для многих дачников: есть садовый деревянный дом без подпола, пол поднят над землей примерно на полметра, есть утеплитель, сделана пароизоляция, устроены продухи. Дача консервируется до весны, зимой хозяева могут приехать несколько раз, проверить, все ли в порядке.

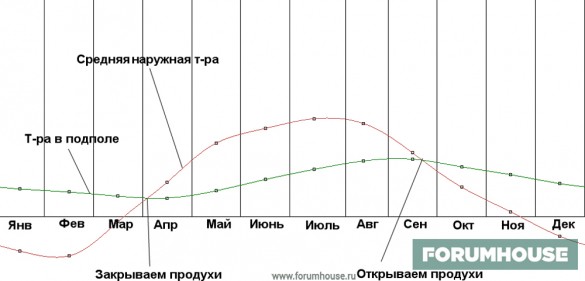

Наш пользователь с ником Mgolovanov – самый последовательный противник закрывания вентиляционных отверстий на зиму: настолько, что закрывает их на лето. С мая по сентябрь дачник держит продухи закрытыми и открывает их, когда «за бортом» становится холоднее, чем в подполье. Дом у него неотапливаемый, но хорошо утепленный: на полу 20 см минваты, цоколь — 8 см пенополистирола + ваты, грунт в подполе — под гидроизоляцией.

Из приведенной схемы понятно, что утепление подполья (цоколя) и отопление дома поднимают кривую температуры под полом и позволяют закрывать продухи позже, а открывать раньше. Период высушивающего проветривания увеличивается.

При увлажняющем проветривании воздух, который поступает снаружи, теплее, чем температура внутри, поэтому он отдает подполью влагу.

Задача владельца деревянного дома – увеличить период высушивающего проветривания, и сократить период увлажняющего.

В мае продухи полноценно закрываются. Mgolovanov постоянно измеряет температуру и влажность под полом – летом она постепенно повышается и держится на уровне +14 — +15 градусов при влажности около 75%. Со второй половины августа, когда температура воздуха на улице начинает падать, влажность в подполе растет и к первым заморозкам составляет уже 90%

После первых заморозков дачник открывает продухи и вентилирует подполье. Уже после первого проветривания влажность падает до +60%. До зимы он устраивает еще 2-3 таких кратковременных проветривания, а когда на улице устанавливается устойчивый «минус», открывает продухи.

Чтобы в подполье не попал снег, зимой наш участник закрывает каждое вентиляционное отверстие решеткой от дождя и снега, а изнутри мелкой сеткой от грызунов. Вентиляционное отверстие регулируется заслонкой.

Речь не о том, чтобы там гулял ветер, а об обеспечении постоянного движения воздуха.

При таком постоянном движении воздуха в течении всех зимних месяцев в пространство под полом сухой воздух с улицы будет поступать понемногу, нагреваться, забирать и выводить влагу наружу.

По опыту нашего участника, это стократ компенсирует слишком высокую влажность в закрытом продухами подполье в конце лета. Свой метод дачник считает наилучшим для сохранения пола от гниения. Но для того, чтобы он работал успешно, необходимо:

- сделать теплоизоляцию цоколя;

- сделать теплоизоляцию отмостки;

- установить на вентиляционных отверстиях регулируемые заслонки;

- контролировать влажность и температуру в подполье.

Нужно ли закрывать продухи

Участник FORUMHUSE c ником Базил тоже не закрывает на зиму продухи в неотапливаемом доме с утепленным полом.

При закрытых продухах и утепленном полу получиться «утепление наоборот» — в подполе будет теплее, чем в доме. Пленки укладывались из расчета, что тепло будет в доме, поэтому пар из подпола будет проникать в утеплитель и там конденсироваться.

Базил мыслил так: по всем правилам, должно быть так: теплое помещение – пароизоляция – утеплитель – холодное помещение. А зимой в неотапливаемом доме при закрытых продухах теплым помещением становится подпол. С какой стороны не посмотри, это неправильно.

Такое «утепление наоборот» получилось у нашего участника с ником Sektor из Москвы. Он утеплил цоколь, сделал теплую отмостку, закрыл продухи. Зимой дом не отапливался. В мае, когда пришло тепло, Sektor открыл люк в полу и был неприятно поражен открывшимся зрелищем: пленка была буквально усыпана каплями конденсата!

Не закрывает на зиму продухи и наш участник из Новосибирска с ником serj58. Он считает, что зимой нужно как можно скорее добиться промерзания грунта под полом не отапливаемого дома. Грунт под полом остывает в течение слишком долгого времени, пол прилегает к стенам недостаточно плотно, поэтому вся нижняя часть стен в домике покрываются инеем.

Если закрыть продухи, то эта канитель с просто растянется во времени — а земля всё равно промёрзнет, и не факт, что на гораздо меньшую глубину. А оттает позже.

Поэтому, считает наш участник, с открытыми продухами грунт быстрее промерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Подводим итоги

Сгнивший пол – довольно распространенная проблема, и практически всегда хозяева таких домов закрывают на зиму продухи.

Гнить он начнет при температуре в подполе выше 4 градусов, хоть зимой, хоть весной.

Подполье нужно вентилировать круглогодично, накапливать там влагу недопустимо. Домовладельцы массово закрывали продухи, когда не было нормальных утеплителей, но сейчас добиться состояния «от пола не дует» можно и без риска его сгноить.

Но чтобы держать продухи зимой открытым, нужно помнить: в морозы фундамент будет промерзать с двух сторон, а это делает необходимыми утепление снаружи и внутри, устройство дренажа, засыпки пазух и т.п.

Участники FORUMHOUSE могут рассказать и о противоположном опыте – как они уже 30 лет закрывают продухи, и ничего не сгнило. На нашем портале можно поучаствовать в обсуждении этой горячей темы, закрывать ли продухи в фундаменте, и познакомиться с аргументами «за» и «против». Почитайте статью об американском опыте – там в последние годы отказываются от продухов вообще, и посмотрите видео том, как заменить сгнивший нижний венец в деревянном доме.

Источник

Почему нельзя закрывать вентиляционные продухи на зиму.

Тема о вентиляционных продухах сейчас очень спорна. Когда говоришь людям, о том, что закрытые продухи вредны для дома и здоровья человека, многие недоумевают: «Как так, всегда так делали, с давних времен закрывали продухи на зиму. Что сейчас изменилось?» . Изменилось все, строительные материалы и технологии строительства стали совсем другими.

Почему же нельзя их закрывать зимой?

Вы когда нибудь думали, зачем вообще делаются продухи? Что бы была возможность вентилировать подполье. А зачем их прикрывают зимой? Что бы в доме было теплее. То есть, жертвуют вентиляцией в пользу спорного дополнительного тепла в доме.

Что мы в итоге имеем? Даже в сильные морозы земля под домом не замерзает. Влага испаряется из неё, но деваться ей некуда, потому что продухи закрыты. В итоге она находится в подполье, проникая понемногу в дом.

Вы наверно попадали в ситуацию, когда заходя в дом и чувствовали противный запах сырости. Все конечно списывают это на то, что еще не включена система отопления. Но если бы это было причиной, то было бы лишь холодно, а не сыро. А сырость идет из подполья , по причине её переизбытка. А переизбыток по причине закрытых продухов.

Что тогда делать?

В нынешних современных домах полы в основном покрываются ламинатом, линолеумом или плиткой. Поэтому воздух снизу практически не поступает. Поэтому целесообразно будет утепление пола в 2- 3 слоя минеральной ватой, а продухи на зиму оставлять немного открытыми. Подполье понемногу вентилируется, и ни какого не приятного эффекта нет. Можно конечно сделать утепленные полы по грунту и забыть про эту проблему навсегда.

В старых домах полы не утеплялись, поэтому если оставить открытыми продухи на зиму,то сквозить в щели из-под пола будет критически, ноги будут мерзнуть так, что никакие валенки не помогут. Но закрывать полностью не обязательно, нужно оставить совсем небольшие зазоры в продухах . Таким образом, и вентиляция будет, и сохранится тепло в доме.

Чем лучше закрывать продухи?

Я нашел довольно эффективный, и по моему мнению, правильный метод закупорки продухов. Во все продухи под домом я поставил анемостаты . На летний период, крышку на нем выкручиваю совсем и убираю её до холодов. К зиме закручиваю их обратно, но не плотно. Оставляю совсем небольшой зазор для вентиляции.

При наступлении совсем морозных периодов с сильными ветрами, заворачиваю крышки на анемостатах полностью. Делать это на всех продухах не нужно. Достаточно закрутить их с одной стороны, что бы избежать сквозняка. Таким образом, при применении анемостатов, вентиляция не нарушается, и в доме всегда приятный и свежий воздух.

Источник