- Категории статей

- Ученые ставят диагноз планете

- Природный регулятор температуры колибри

- Биоразлагаемые пакеты – вред или польза?

- Видео лекции на канале Temperatures.ru

- Теплэко – тепло из ниоткуда?

- Популярные статьи

- Польза и вред инфракрасного обогревателя (323109)

- Почему горячая вода замерзает быстрее, чем холодная? (208928)

- Вредно ли разогревать пищу в микроволновке? (199006)

- Контролируйте температуру приготовления мяса! (180998)

- 451 градус по Фаренгейту, температура возгорания бумаги? (164257)

- Основные разделы

- Почему вода в проруби теплая?

- Источники

- Какая зимой температура воды в реке

- Какая температура воды подо льдом

- Меры предосторожности в ходьбе по льду

- Влияние температуры воды на рыбу

- Какая рыба ловится подо льдом

- Фазы ледового режима

- Осенний ледоход

- Ледостав

- Нарастание толщины льда на реках

- Вскрытие рек. Весенний ледоход

Категории статей

Ученые ставят диагноз планете

Cтолько углекислого газа, как сейчас, в атмосфере не было последние 2 млн лет, метана и закиси азота — 800 тыс. лет. Далее

Природный регулятор температуры колибри

Учитывая огромную скорость и частоту крыльев, птицы должны нагреваться до температур, несовместимых с жизнью. Далее

Биоразлагаемые пакеты – вред или польза?

Интересно разобраться, действительно ли такие пакеты не наносят вреда окружающей природе. Далее

Видео лекции на канале Temperatures.ru

Две видео лекции уже доступны для просмотра на канале Temperatures.ru Далее

Теплэко – тепло из ниоткуда?

К рекламе на телевидении нужно относиться очень критически, особенно когда её представляют умные люди. Далее

Популярные статьи

Польза и вред инфракрасного обогревателя (323109)

Среди электрических обогревателей, которые мы используем в быту, наиболее популярными сейчас становятся инфракрасные нагреватели. Они очень широко рекламируются в Интернете и в газетах. Говорят, что они намного эффективнее масляных радиаторов и тепловентиляторов. Меньше потребляют энергии, не сжигают кислород и т.д. Главное – они совершенно не вредные, никакого отрицательного воздействия на организм человека не оказывают. Далее

Почему горячая вода замерзает быстрее, чем холодная? (208928)

Это действительно так, хотя звучит невероятно, т.к в процессе замерзания предварительно нагретая вода должна пройти температуру холодной воды. Парадокс известен в мире, как «Эффект Мпембы». Далее

Вредно ли разогревать пищу в микроволновке? (199006)

Одна моя знакомая отказывается есть пищу, которую кто-то разогрел в микроволновой печи. Всему виной — страшилки в Интернете. Далее

Контролируйте температуру приготовления мяса! (180998)

При приготовлении сырого мяса, особенно, домашней птицы, рыбы и яиц необходимо помнить, что только нагревание до надлежащей температуры убивают вредные бактерии. Далее

451 градус по Фаренгейту, температура возгорания бумаги? (164257)

451 градус по Фаренгейту. Это название знаменитой книги Рэя Брэдбери. На языке оригинала звучит так: ‘Fahrenheit 451: The Temperature at which Book Paper Catches Fire, and Burns’. Действительно ли при этой температуре начинают гореть книги? Далее

Основные разделы

Почему вода в проруби теплая?

Русская народная традиция – купаться в проруби в Крещенье, 19 января, привлекает все больше и больше людей. В этом году в Петербурге были организованы 19 прорубей, называемых «купель» или «иордань». Проруби были хорошо оснащены деревянными мостками, везде дежурили спасатели. И интересно, что, как правило, купающиеся люди говорили журналистам, что они очень довольны, вода теплая. Я сама не купалась зимой, но знаю, что вода в Неве действительно, по данным измерений была + 4 + 5 °С, что значительно теплее температуры воздуха – 8 °С.

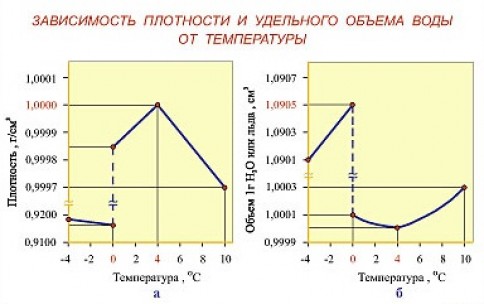

Тот факт, что температура воды подо льдом на глубине в озерах и реках выше нуля на 4 градуса известен многим, но, как показывают обсуждения на некоторых форумах, не все понимают причину этого явления. Иногда повышение температуры связывают с давлением толстого слоя льда над водой и изменением в связи с этим температуры замерзания воды. Но большинство людей, успешно изучавших физику в школе, уверенно скажут, что температура воды на глубине связана с известным физическим явлением — изменением плотности воды с температурой. При температуре +4°С пресная вода приобретает свою наибольшую плотность.

При температурах вблизи 0 °С вода становится менее плотной и более легкой. Поэтому при охлаждении воды в водоёме до +4 °С прекращается конвекционное перемешивание воды, дальнейшее её охлаждение происходит только за счет теплопроводности (а она у воды не очень высокая) и процессы охлаждения воды резко замедляются. Даже в лютые морозы, в глубокой реке под толстым слоем льда и слоем холодной воды всегда будет вода с температурой +4 °С. До дна промерзают лишь мелкие пруды и озера.

Мы решили разобраться, почему при охлаждении вода ведет себя так странно. Оказалось, что исчерпывающее объяснение этому явлению еще не найдено. Существующие гипотезы не нашли пока экспериментального подтверждения. Надо сказать, что вода — не единственное вещество, имеющее свойство расширяться при охлаждении. Подобное поведение характерно также для висмута, галлия, кремния и сурьмы. Однако именно вода вызывает наибольший интерес, поскольку является веществом, очень важным для жизнедеятельности человека и всего растительного и животного мира.

Одна из теорий – существование в воде двух типов наноструктур высокой и низкой плотности, которые изменяются с температурой и порождают аномальное изменение плотности. Ученые, изучающие процессы переохлаждения расплавов, выдвигают следующее объяснение. При охлаждении жидкости ниже температуры плавления внутренняя энергия системы уменьшается, подвижность молекул снижается. В то же самое время усиливается роль межмолекулярных связей, за счет которых могут формироваться разнообразные надмолекулярные частицы. Опыты ученых с переохлажденным жидким о_терфенилом позволили предположить, что в переохлажденной жидкости со временем может образовываться динамическая «сетка» из более плотно упакованных молекул. Эта сетка разделяется на ячейки (области). Молекулярные переупаковки внутри ячейки задают скорость вращения молекул в ней, а более медленная перестройка самой сетки приводит к изменению этой скорости во времени. Что-то подобное может происходить и в воде.

В 2009 г. японский физик Масакадзу Мацумото, используя компьютерное моделирование, выдвинул свою теорию изменения плотности воды и опубликовал ее в журнале Physical Review Letters ( Why Does Water Expand When It Cools?) («Почему вода при охлаждении расширяется?»). Как известно, в жидкой форме молекулы воды посредством водородной связи объединяются в группы (H2O)x, где x — количество молекул. Наиболее энергетически выгодно объединение из пяти молекул воды (x = 5) с четырьмя водородными связями, в котором связи образуют тетраэдральный угол, равный 109,47 градуса.

Однако тепловые колебания молекул воды и взаимодействия с другими молекулами, не входящими в кластер, препятствуют такому объединению, отклоняя величину угла водородной связи от равновесного значения 109,47 градуса. Чтобы как-то количественно охарактеризовать этот процесс угловой деформации, Мацумото с коллегами, выдвинули гипотезу о существовании в воде трехмерных микроструктур, напоминающих выпуклые полые многогранники. Позднее, в следующих публикациях, такие микроструктуры они назвали витритами. В них вершинами являются молекулы воды, роль ребер играют водородные связи, а угол между водородными связями — это угол между ребрами в витрите.

Согласно теории Мацумото, существует огромное разнообразие форм витритов, которые, как мозаичные элементы, составляют большую часть структуры воды и которые при этом равномерно заполняют весь ее объем.

На рисунке шесть типичных витритов, образующих внутреннюю структуру воды. Шарики соответствуют молекулам воды, отрезки между шариками обозначают водородные связи. Рис. из статьи Masakazu Matsumoto, Akinori Baba, and Iwao Ohminea.

Молекулы воды стремятся создать в витритах тетраэдральные углы, поскольку витриты должны обладать минимально возможной энергией. Однако из-за тепловых движений и локальных взаимодействий с другими витритами, некоторые витриты принимают структурно неравновесные конфигурации, которые позволяют всей системе в целом получить наименьшее значение энергии среди возможных. Такие назвали фрустрированными. Если у нефрустрированных витритов объем полости максимален при данной температуре, то фрустрированные витриты, напротив, обладают минимально возможным объемом. Компьютерное моделирование, проведенное Мацумото, показало, что средний объем полостей витритов с ростом температуры линейным образом уменьшается. При этом фрустрированные витриты значительно уменьшают свой объем, тогда как объем полости нефрустрированных витритов почти не меняется.

Итак, сжатие воды при увеличении температуры, по мнению ученых, вызвано двумя конкурирующими эффектами — удлинением водородных связей, которое приводит к увеличению объема воды, и уменьшением объема полостей фрустрированных витритов. На температурном отрезке от от 0 до 4°C последнее явление, как показали расчеты, преобладает, что в итоге и приводит к наблюдаемому сжатию воды при повышении температуры.

Это объяснение основано пока только на компьютерном моделировании. Экспериментально его очень трудно подтвердить. Исследование интересных и необычных свойств воды продолжается.

Источники

О.В. Александрова, М.В. Марченкова, Е.А. Покинтелица «Анализ термических эффектов, характеризующих кристаллизацию переохлажденных расплавов» (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры)

Источник

Какая зимой температура воды в реке

С каждым днем зимняя рыбалка набирает все большие обороты, особенно, если учесть, что сейчас есть замечательные технологии такие, как эхолоты или подводные видеокамеры, позволяющие рыбакам легче находить рыбу подо льдом. Однако те, у кого таких новых технологий не имеется, часто задаются вопросом, а есть ли зимой рыба, будет ли она клевать, и наш ответ – она есть, и клевать будет. Но нужно набраться терпения, тщательно искать, а не сидеть возле одной лунки, и также стоит учитывать температуру воды подо льдом и другие факторы.

Итак, в статье мы рассмотрим, какая температура пресных водоемов зимой, какая рыба ловится подо льдом, и как температура влияет на рыбу.

Какая температура воды подо льдом

В большинстве пресных водоемов температура воды колеблется в пределах +4 градусов по Цельсию. Объясняется это плотностью пресной воды, которая составляет 1г/см³. Но это значение может и меняться, в зависимости от температуры. При +4°С наблюдается наибольшая плотность воды, а при повышении или понижении температуры от данной отметки, плотность понижается.

Итак, что же происходит на водоемах:

- С наступлением осени, а, соответственно, и с наступлением холодов, поверхность акватории постепенно охлаждается и становится тяжелее.

- Тогда более тяжелая и плотная «поверхностная» вода погружается на дно, а вода из глубины поднимается к поверхности.

- Таким образом, вода перемешивается, продолжается это до тех пор, пока степень нагрева в водоеме не достигнет +4°С.

Вода, расположенная ближе к поверхности, продолжает охлаждаться, но теперь уже ее плотность понижается, поэтому перемешивание больше не происходит. В конечном счете, поверхность водоема покрывается слоем льда, а глубинные воды очень медленно охлаждаются по причине низкой теплопроводимости пресных водоемов.

В результате, на протяжении всего зимнего периода, вода, расположенная ближе ко дну, будет сохранять свою температуру в пределах +4°C. С приходом весеннего и летнего сезонов в водоеме будет происходить обратный процесс, но придонные воды все также будут сохранять свой постоянный уровень нагрева.

Меры предосторожности в ходьбе по льду

Под покровом снега лед нарастает очень медленно. Этот фактор необходимо учесть, передвигаясь по льду, покрытому снегом, и соблюдать осторожность. Самым большим недостатком зимней рыбалки служат различные неприятности и опасности, которые могут подстерегать рыболова на ледоставе.

Ниже представлены некоторые меры предосторожности на ледоставе:

- Начинать зимнюю ловлю можно только после того, как ледовый покров станет толщиной в 5-6 см, и с учетом, что погода будет сухой и морозной. При сырой или теплой погоде такая толщина ледовой корки может стать очень непрочной. Во время выхода на первый лед необходимо соблюдать максимальную осторожность, в особенности при ходьбе по большим и глубоким водоемам или рекам даже со слабым течением.

- Ходить на рыбалку по первому льду рекомендуется вместе с другими рыбаками. Не будет лишним взять с собой около 12-15 м прочной веревки, на концы которой следует прикрепить какой-либо груз, весом в 400-500 грамм. В случае необходимости груз такой массы можно будет легко перекинуть человеку, провалившемуся под лед, на всю длину веревки.

Обратите внимание! Шнур нельзя сматывать в клубок, поскольку его невозможно будет далеко закинуть. Веревку лучше всего собрать в небольшие свободные петли. Группой из нескольких человек следует передвигаться по ледовой толще на расстоянии 3-5 м друг от друга.

- У замерзшей воды имеется разная прозрачность. Так, например, прозрачный и гладкий лед (который на глубоких местах может казаться черным) гораздо прочнее беловатого, непрозрачного льда, который образован при замерзании пресной жидкости, смешанной со снегом. Черное ледовое покрытие опасно только в тех участках, где в него включены большие и многочисленные воздушные пузыри. Таким образом, безопаснее всего ходить по прозрачной и гладкой ледовой поверхности.

Влияние температуры воды на рыбу

Одним из важнейших факторов, влияющих на активность и клев рыбы, является температура воды зимой. Объясняется это тесной взаимосвязью биологических процессов, протекающих в подводных обитателях, с температурой среды обитания. Активность большинства рыб, обитающих в пресных водоемах, практически сводится к нулю, если температура акватория становится ниже отметки +4°С, поскольку ее показатель от +3°С и ниже является почти смертельным для подавляющего множества рыб. Происходит это из-за сильного торможения физиологических процессов, протекающих в организме рыб.

Поэтому, когда температура в водоеме понижается, рыба уходит глубоко ко дну, где теплее, чтобы погреться. Там же организм подводных обитателей адаптируется к понижению температуры окружающей их среды. После ледостава, когда замерзшим толстым слоем покрывается водоем, а температура воды под ним снова поднимается до +4°С, активность рыбы стремительно возрастает, и подводный житель начинает кормиться. Этот момент называется «перволедок».

Подкрепившись на мелких и холодных местах озер и рек, рыбы снова уходят на глубину погреться и усвоить пищу. Так, с периодичностью проходит весь подледный период. Активность и протяженность его зависит от содержания кислорода в воде. При постепенном наступлении весны на водоемах начинают появляться места, не покрытые ледовой коркой, однако жители акватории все же ищут участки, которые еще защищены ледовой поверхностью. Несмотря на то, что открытая вода насыщена кислородом, уровень тепла в ней настолько низкий, что является смертельным для водных обитателей. Вода же, скрытая подо льдом, имеет более приемлемую степень теплоты.

Когда наледь сходит, температура в реках и озерах вновь понижается от +4°С. В это время рыба уходит ближе ко дну, чтобы пережить этот период. Уже весенняя вода начинает постепенно прогреваться и отметка поднимается выше +4°С, как раз в этот период клев рыбы постепенно активизируется.

Какая рыба ловится подо льдом

Выходя в зимний период на рыбалку, многие рыболовы задаются вопросом, какую же рыбу им удастся словить, и какая вообще будет клевать. Ниже представлен список подводных обитателей, которые ловятся зимой в ледостав:

На тепловой режим рек оказывают влияние климат и источники питания. По тепловому режиму роки делят на три основных зональных типа:

- с постоянно теплой водой без сезонных колебаний температуры: Амазонка, Конго, Нигер и др.;

- с сезонными колебаниями температуры воды, но не замерзающие зимой: Сена, Темза и др.;

- с большими сезонными колебаниями температуры, замерзающие зимой: Волга, Амур, Макензи и др.

Последний тип можно разделить на два подтипа: реки с неустойчивым и устойчивым ледоставом. У тех и у других рек наиболее сложный тепловой режим.

У равнинных рек умеренного и субполярного климатических поясов в теплое полугодие в первой половине периода температура воды ниже температуры воздуха, а во второй половине – выше. Температуры воды по живому сечению у рек мало отличаются вследствие перемешивания. Изменение температуры воды по длине реки зависит от направления течения: оно меньше у широтных рек, нежели у рек, текущих в меридиональном направлении. У рек, текущих с севера на юг, температура повышается от истока до устья (Волга и др.), текущих с юга на север наоборот (Обь, Енисей, Лена, Макензи). Эти реки несут огромные запасы тепла в Северный Ледовитый океан, облегчая там ледовую обстановку в летне-осеннее время. У горных рек, питающихся талыми водами снегов и ледников, температура воды ниже температуры воздуха на всем протяжении, но в низовьях разница между ними сглаживается.

В зимнем периоде замерзающих рек выделяют три основные фазы: замерзание, ледостав, вскрытие. Замерзание рек начинается при температуре воздуха чуть ниже 0°С с появления кристаллов-игл, потом сала и блинчатого льда. При обильных снегопадах в воде образуется снежура. Одновременно появляются полосы льда у берегов – забереги- На перекатах – быстринах может возникнуть донный лед, который потом всплывает, образуя имеете с блинчатым льдом, с н ежу рой и оторвавшимися от заберегов льдинами осенний ледоход. Ледяной покров на поверхности рек устанавливается в основном в результате заторов – скопления льдин на мелководьях, в извилистых и узких местах и смерзания их друг с другом и с заберегами. Малые реки замерзают раньше больших. Подо льдом температура воды в реках почти постоянна и близка к 0°С. Продолжительность ледостава и толщина льда разная и зависит от зимних условий. Например, Волга в среднем течении покрыта льдом 4-5 месяцев, а толщина льда на ней достигает одного метра, Лена в среднем течении замерзает на 6-7 месяцев при толщине льда до 1,5-2 м. Толщина и прочность льда определяют возможность и продолжительность переправ через реки и движения по их льду – по дорогам-зимникам. При ледоставе на реках могут наблюдаться такие явления, как полыньи; динамические – на порожистых участках русла, термические – в местах выхода относительно теплых подземных вод или сброса технических вод, а также ниже плотин водохранилищ. В районах многолетней мерзлоты с сильными морозами часты речные наледи – наросты льда в виде бугров при излиянии речной воды на поверхность вследствие сужения живого сечения потока. Случаются и зажоры – закупорка живого сечения реки массой виутриводного и донного битого льда. Наконец, возможно и полное промерзание рек на северо-востоке Сибири и на Аляске в условиях многолетней мерзлоты и при отсутствии у рек подземного питания.

Вскрытие рек весной происходит через 1,5-2 недели после перехода температуры воздуха через 0°С за счет солнечного тепла и прихода теплого воздуха. Таяние льда начинается под влиянием поступающих в реку талых снеговых вод, у берегов появляются полосы воды – закраины, а при таянии снега на поверхности льда – проталины. Потом происходят подвижки льда, он разрушается, наблюдается весенний ледоход и половодье. На реках, вытекающих из озер, помимо основного речного, наблюдается вторичный ледоход, обязанный выносу озерного льда. Высота половодья зависит от годового количества снежных запасов на водосборе, интенсивности весеннего снеготаяния и дождей в этот период. На реках, текущих с севера на юг, ледоход и половодье на разных отрезках проходят разновременно, начиная с низовья; бывает несколько пиков половодий, и в целом все проходит спокойно, но растянуто во времени (например, на Днепре. Волге и др.).

На реках, текущих с юга на север, вскрытие начинается в верховьях. Волна половодья смещается вниз по реке, где все еще сковано льдом. Начинаются мощные ледоходы, часты разрушения берегов, возникает опасность для зимующих судов, например, на Северной Двине, Печоре, Оби, Енисее и др. Часто образуются ледовые заторы – торосистые нагромождения льдин, играющие роль плотин: выше их реки выходят из берегов и затапливают не только поймы, но и низкие надпойменные террасы. При этом под ледяной водой оказываются находящиеся на этих террасах населенные пункты. Так, в 2001 г. мощные ледовые заторы образовались на Лене в среднем течении, в результате чего пришлось эвакуировать население города Ленска и окружающих деревень, стоящих на первой надпойменной террасе. Часто от заторов страдает «родина Деда Мороза» – Великий Устюг, стоящий при слиянии рек Сухоны и Юга в начале Северной Двины. Для борьбы с этим стихийным бедствием созданы службы слежения за вскрытием льда и ледоходами и специальные подразделения, которые бомбят и взрывают ледовые заторы для расчистки русел ото льда.

- Любушкина С.Г. Общее землеведение : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. “География” / С.Г. Любушкина, К.В. Пашканг, А.В. Чернов; Под ред. А.В. Чернова. – М.: Просвещение, 2004. – 288 с.

Еще статьи о водах суши.

Изменение температуры воды по длине реки

Изменения температуры воды в реках по их длине зависят от условий питания, приточности, особенностей теплового режима и свойств ландшафтных зон, по которым река проносит свои воды.

Почти на всех реках температура от истока повышается на некотором расстоянии вниз по течению. На реках, текущих с юга на север, это повышение прекращается при переходе из лесостепной зоны в лесную. Далее к северу температура воды понижается. Особенно заметно повышение температуры воды в степной и лесостепной зонах, где нагрев речных вод происходит наиболее интенсивно и притоки, протекающие в этих зонах, несут более теплые воды, чем главная река.

На реках, текущих с севера на юг, температура воды непрерывно повышается от истоков к устью, если только река не принимает притоков с более холодной водой. На реках, текущих в широтном направлении, температура воды меняется мало, за исключением верховьев, где температура повышается на некотором расстоянии от истока. Это же явление наблюдается вообще на небольших реках.

На горных реках температура также повышается вниз по течению, но положение границы ее повышения меняется в течение года. Летом повышение температуры происходит на всем протяжении реки до устья; весной и осенью, а на некоторых реках и зимой повышение температуры прекращается при выходе из предгорий.

На температуру воды рек, вытекающих из озер, большое влияние оказывает температура озерных вод, причем чем больше водная масса озера, тем на большее расстояние это влияние распространяется. Так, влияние холодных вод оз. Байкал на температуру воды р. Ангары до зарегулирования ее стока водохранилищами было заметно на расстоянии 1170 км от истока. Далее температура постепенно выравнивалась и почти не отличалась от температуры воды рек района.

Термический режим рек на отдельных участках в значительной степени определяется хозяйственной деятельностью человека. Сброс в реки теплых промышленных и бытовых вод нарушает естественные изменения температуры речных вод.

Фазы ледового режима

В ледовом режиме рек можно выделить три фазы: замерзание – появление первичных форм ледообразования, ледостав со всеми сопутствующими ему явлениями и вскрытие. Не на всех реках наблюдаются все три фазы ледового режима. Их наличие или отсутствие обусловливается климатическими и динамическими причинами и поступлением в русло рек более теплых подземных вод.

Прибрежные участки, отмели, заводи являются первыми очагами ледовых образований. Здесь возникают забереги. Забереги бывают первичные, постоянные и наносные. Первичные забереги возникают в тихие мо-розные ночи; днем при повышении температуры воздуха они обычно исчезают или взламываются волнением. По мере усиления морозов образуются постоянные забереги. Они постепенно растут в ширину и толщину до тех пор, пока не наступит ледостав. На крупных реках во время осеннего ледохода плывущие по реке лед и шуга прибиваются к берегу, примерзают к нему и образуют наносные забереги, обычно с неровной поверхностью.

Одновременно с заберегами, а иногда несколько позже на реках появляется сало (скопления смерзшихся ледяных игл в виде пятен серовато-свинцового цвета).

При обильном выпадении снега на незамерзшую водную поверхность образуется снежура, или снежница, плывущая комковатыми скоплениями, еле возвышающимися над водой, в виде рыхлой несмерзающейся массы.

На многих реках перед началом ледостава образуется внутриводный (глубинный) лед, а на дне – скопления донного льда. Образование донного льда бывает особенно обильным на каменистом дне, на участках с большими скоростями течения. Иногда донный лед скапливается в таком количестве, что образует ледяные плотины.

Одна из весьма распространенных форм ледовых образований на реках, связанных с внутриводным льдом, – шуга. Шугой называется всплывший на поверхность внутриводный лед, в массе которого часто содержится также сало, снежница и мелкобитый лед. Шуга может находиться в состоянии движения – шугоход – или в неподвижном состоянии под ледяным покровом – подледная шуга. Обычно шуга формируется в период, предшествующий ледоставу. Во время ледостава она образуется лишь на участках, свободных от ледяного покрова, где создаются условия, благоприятные для возникновения внутриводного льда. На горных реках явление образования внутриводного льда и шугоход наблюдаются ежегодно и в течение почти всей зимы. На равнинных реках наиболее интенсивное возникновение внутриводного льда происходит на участках с быстрым течением и каменистым дном (на перекатах, порогах). Обилием шуги отличаются мно-гие реки Кольского полуострова, Карелии, реки Свирь, Нева, Ангара и др.

Шуга нередко, в особенности на северных и горных реках нашей страны, забивает живое сечение реки подо льдом, возникают зажоры. Вследствие сужения живого сечения потока возникают резкие подъемы уровня.

На некоторых реках наблюдаются пятры – ледяные острова, покоящиеся на ледяном основании в форме усеченного конуса, малое сечение которого прикреплено ко дну. Конус этот сложен из внутриводного льда.

Осенний ледоход

Плывущие по реке льдины и ледяные поля, сформировавшиеся в результате смерзания обломившихся заберегов, сала, снежуры и шуги, образуют осенний ледоход. Осенний ледоход наблюдается не на всех реках. Отсутствие ледохода характерно для малых рек. На горных реках осенний ледоход заменяется шугоходом.

На больших равнинных реках осенний ледоход наблюдается ежегодно и протекает сравнительно спокойно. На отдельных участках (крутые повороты, сужение русла), где пропускная способность русла не соответствует количеству проходящего по нему ледового материала, происходит скопление плывущих льдин и образуются заторы. Эти скопления льда, так же как и зажоры, оказывают динамическое сопротивление водному потоку и вызывают повышение уровня воды выше по течению. Подъемы уровня воды при осенних заторах относительно невелики (из-за малой водности реки в этот период).

Продолжительность осеннего ледохода колеблется в широких пределах: от нескольких дней до месяца, а иногда и более, и возрастает с увеличением водности реки. На крупных реках, вытекающих из озер (Нева), осенний ледоход принимает затяжной характер в результате тех же процессов, которые охарактеризованы для Ангары. Длительный ледоход свойствен также рекам с неустойчивым ледовым режимом, на которых похолодания сменяются оттепелями, наблюдаются повторные вскрытия и замерзания (Западная Двина, Неман, Днестр и др.).

Распределение сроков начала осеннего ледохода на наших реках носит характер широтной зональности. Раньше всего, во второй половине сентября, осенний ледоход начинается на крайнем севере азиатской части СССР – на реках Таймыра, Индигирки; позже всего наступает в Закавказье – в январе. На крупных реках Сибири наступление осеннего ледохода запаздывает по сравнению со сроками замерзания малых рек данной географической зоны вследствие переноса этими реками больших количеств тепла.

Для характеристики распределения дат начала осеннего ледохода, так же как и других ледовых явлений, строятся карты изохрон – линий, соединяющих на карте пункты с одинаковыми датами наступления этих явлений.

Ледостав

Ледостав – это наличие неподвижного ледяного покрова на поверхности реки (озера).

На всех стадиях ледообразования, от начальных до ледостава включительно, отчетливо проявляется влияние температуры воздуха. По мере перехода от начальных форм ледообразования к ледоставу роль климатических факторов несколько ослабевает и усиливается значение прочих факторов – водности реки, морфологии русла, скоростей течения и т. п. Наибольшее влияние неклиматических факторов сказывается на образовании ледостава. В предледоставный период водная масса охлаждена настолько, что образованию ледостава препятствуют лишь повышенные скорости течения, и тепло, приносимое грунтовыми и озерными водами и водами, сбрасываемыми промышленными предприятиями. На реках, на которых влияние этих факторов ослаблено, ледостав при одинаковых климатических условиях наступает раньше. Малые реки, как правило, замерзают раньше больших, и ледяной покров на них образуется путем срастания заберегов, поэтому он обычно равный и относительно гладкий. На больших реках формирование ледостава связано с возникновением заторов льда, вызывающих подпор и уменьшение скоростей течения. В местах заторов происходит торошение льда, ледяной покров становится неровным, с беспорядочным нагромождением льдин.

Так как заторы возникают далеко не всюду и не в одно время, то ледостав на больших реках равнинных районов образуется не одновременно на различных участках: сначала ледостав образуется на плёсах, затем на перекатах, причем разница в сроках наступления ледостава на различных участках одной и той же реки возрастает с увеличением водности и скоростей течения.

Исследования последних лет показали, что установление ледостава на больших реках на значительном протяжении происходит в результате последовательного перемещения кромки льда вверх по течению от очагов ледяных перемычек. На горных реках ледостав представляет собой сравнительно редкое явление, в особенности в южных районах, как, например, на Кавказе и в Средней Азии. Здесь он формируется на участках, где образуются скопления больших масс шуги.

Большая часть рек нашей страны характеризуется устойчивым ледоставом. Только на реках Черноморского побережья Кавказа и на реках Южного берега Крыма ледостав не наблюдается вовсе вследствие теплого климата. Распределение сроков наступления ледостава на реках СНГ характеризуется в общем широтной зональностью. На европейской части эта зональность несколько нарушается под влиянием вторжений теплых масс воздуха с Атлантики. Ледостав на больших реках Сибири запаздывает по сравнению с малыми реками примерно на 10 дней. В период ледостава на реках иногда сохраняются участки со свободной ото льда водной поверхностью – полыньи, или майны. Полыньи имеют двоякое происхождение: динамические полыньи и термические. Полыньи первой категории возникают на участках сосредоточенного падения – на порогах, стремнинах. Они распространены на реках Карелии, в северной части Русской равнины, на горных и полугорных реках Сибири. Эти полыньи сохраняются иногда в течение всей зимы и являются очагами возникно-вения шуги, скопления которой подо льдом ниже полыньи образуют зажоры.

Полыньи термического происхождения возникают либо под влиянием обильных выходов относительно теплых грунтовых вод или сброса промышленных вод, либо, если река вытекает из озера, вследствие подтока более теплых вод озера. Термические полыньи иногда достигают значительных размеров. Так, например, р. Емца, приток Онеги, не замерзает на протяжении более 100 км, несмотря на суровые зимы. Термические полыньи распространены на реках Яно-Колымской горной страны и Чукотки. В большинстве случаев участки с полыньями на этих реках расположены в области предгорий, которые характеризуются мощными отложениями галечников, изобилующими выходами грунтовых вод в русло реки.

Примером полыней в истоках рек, вытекающих из озер, могут служить полыньи в истоках Невы, Ангары, Волхова и др. В период ледостава на некоторых реках, часто в районах многолетней мерзлоты, на поверхности ледяного покрова образуются наледи – наросты льда в виде напластований, утолщений, бугров, порой причудливой формы.

Зимой в связи с увеличением толщины ледяного покрова или закупоркой русла шугой, промерзанием уменьшается площадь живого сечения. В таких случаях подо льдом образуется напор, взламывающий лед, и через трещины вода выходит на поверхность льда.

Нарастание толщины льда на реках

Ледяной покров изолирует воду от атмосферы в термическом отно-шении и выполняет роль регулятора в теплообмене между водой и воздухом. Если через лед удаляется в воздух больше тепла, чем поступает к нему из воды, то толщина льда увеличивается; в противном случае лед подтаивает. Очевидно, что лед всегда стремится достигнуть такой толщины, при которой создается равновесие между теплом, передаваемым в атмосферу и поступающим из водной массы. Эту регулирующую роль ледяной покров выполняет вместе со снежным покровом, находящимся на нем. Лед значительно лучше проводит тепло, чем снежный покров. Таким образом, основная роль в защите водной массы от потерь тепла принадлежит снегу, лед же служит основанием, на котором покоится снежный покров. Вот почему между толщиной льда и толщиной снежного покрова всегда существует некоторое определенное соотношение: толщины снега hс и льда hл приблизительно пропорциональны друг другу и при плотности снега 0,2 отношение hc/hn равно 0,4. При увеличении толщины снежного покрова это соотношение нарушается, лед погружается в воду, последняя выступает на поверхность льда, смачивает снег, замерзает и в результате толщина льда увеличи-вается настолько, что восстанавливается нормальное соотношение между толщинами снега и льда. В периоды между снегопадами лед приобретает излишнюю плавучесть, и равновесие восстанавливается с увеличением толщины снежного покрова.

Нарастание толщины ледяного покрова большей частью происходит с нижней его поверхности, в слое воды, прилегающем к этой поверхности. Охлаждение этого слоя воды обусловливается отдачей тепла в виде теплового потока, идущего от водной массы через лед в атмосферу. При тепловом равновесии толщина льда не меняется.

Вскрытие рек. Весенний ледоход

Весной с момента перехода температуры воздуха через 0° С начинается таяние снега на льду и берегах реки. На поверхности ледяного покрова появляется вода. Одновременно с действием солнечной радиации и теплых воздушных масс она способствует таянию льда. Ледяной покров теряет прочность. Монолитность строения ледяных масс нарушается, лед приобретает столбчатую структуру и сравнительно легко разламывается под возрастающим напором речного потока.

Прежде всего уменьшается прочность связи ледяного покрова с берегами. Образуются закраины – полосы воды, свободной ото льда. Возникновению закраин способствуют также трещины, появляющиеся у берегов вследствие вспучивания льда при подъеме уровня воды. Оторвавшийся от берега ледяной покров на отдельных участках перемещается на короткие расстояния. Возникают так называемые подвижки льда. Таких подвижек бывает несколько. Местами в ледяном покрове появляются промоины и проталины. При дальнейшем разрушении он разламывается на отдельные поля и льдины. Плывущие по реке ледяные поля и льдины образуют ледоход.

Характер вскрытия рек различен в зависимости от роли в этом процессе тепловых и механических факторов. Если основная роль принадлежит тепловым факторам, а роль механических ничтожна, разрушение и ликвидация ледяного покрова происходят медленнее и спокойно, подобно тому как это бывает на озерах. Такой тип вскрытия присущ рекам, на которых весенний подъем уровней незначителен либо наступает поздно. В этом случае весенний ледоход отсутствует, лед тает на месте.

При возрастании роли механических факторов вскрытие рек может происходить при значительной толщине льда и сопровождается мощным весенним ледоходом и частыми заторами льда. Наиболее ярко эти явления выражены на крупных реках Сибири и севера европейской части СНГ, текущих на север. Здесь вскрытие начинается в верховьях и постепенно перемещается вниз по течению. Волна половодья обгоняет фронт снеготаяния и встречает на своем пути участки реки, еще покрытые толстым и прочным льдом. В этих условиях ледоход начинается при больших подъемах уровня, возрастающих вниз по течению.

Исследования последних лет показывают, что возможны разные случаи формирования весенних заторов льда. В одном случае заторы льда на каком-либо участке обусловливаются в начальной стадии вскрытия главным образом сопротивлением ледяного покрова напору подвижных масс воды и льда, перемещающихся с верхних участков. Увеличение давления со стороны этих масс вызывает местное многослойное нагромождение льдин. Эти явления типичны для рек, текущих на север, для участков с крутыми поворотами, для зоны выклинивания подпора от гидротехнических сооружений и др. В другом случае заторы льда образуются при ледоходе на участках с резкими морфометрическими изменениями русла (уменьшение ширины, многорукавность и т. п.), где ледопропускная способность русла меньше массы льда, поступающей сверху.

К настоящему времени установлено, что ледяной покров к моменту вскрытия оказывается наиболее толстым и прочным в местах с большой осенней зашугованностью. Это создает дополнительные предпосылки к формированию в этих местах мощных заторов. Подобные явления наблюдались на реках Енисее, Иртыше, Северной Двине, Сухоне и др. (рис. 105). Подъемы уровня при весенних заторах нередко превышают максимальные уровни весеннего половодья.

Массы льда, забивающие живое сечение реки порой до 50-80%, испытывают при заторе значительные напряжения, в результате чего возможны надвиги льдин на берега. Торосистые нагромождения льда представляют большую опасность как для береговых сооружений, так и для зимующих вблизи берегов судов. Во время ледохода происходят иногда значительные деформации берегов.

На реках, вытекающих из озер, наблюдается вторичный ледоход, обязанный своим происхождением выносу озерного льда в реку (Нева, Свирь и др.).

Источник