- Подкожная эмфизема

- Что такое подкожная эмфизема?

- Причины подкожной эмфиземы

- Симптомы подкожной эмфиземы

- Лечение подкожной эмфиземы

- Хруст снега под кожей

- Подкожная эмфизема

- Почему возникает подкожная эмфизема

- Травмы грудной клетки

- Баротравма

- Травмы лицевого черепа

- Перфорация трахеи и пищевода

- Ятрогенные осложнения

- Другие причины

- Диагностика

- Лечение

- Помощь на догоспитальном этапе

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

Подкожная эмфизема

Статья подготовлена специалистом исключительно в ознакомительных целях. Мы настоятельно призываем вас не заниматься самолечением. При появлении первых симптомов — обращайтесь к врачу.

Что такое подкожная эмфизема?

Подкожная эмфизема – это накопление пузырьков газа или воздуха в тканях, служащие причиной образования воздушной подушки. Дословно термин эмфизема можно перевести, как повышенная воздушность. Причиной этого заболевания может служить травма грудной клетки, в результате которой были значительно травмированы дыхательные органы, а также в результате повреждения пищевода. Именно поэтому воздух, попадающий в средостение сдавливает крупные артерии и сосуды, что приводит к асфиксии, сердечно-сосудистой недостаточности и, как следствие, смерти.

Причиной возникновения подкожной эмфиземы может послужить и наружная глубокая рана, при нанесении которой были повреждены органы дыхания.

В медицине принято различать несколько главных источников попадания воздуха в ткани, а именно, всего лишь три:

рана грудной клетки, имеющая свойство только пропускать воздух в ткани, но не давать ему возможности выйти обратно;

при повреждении бронхов, трахеи или пищевода, когда повреждается медиастинальная плевра, таким образом воздух из средостения свободно проникает в полость плевры;

одновременное нарушение целостности париетальной плевры и легкого, рана имеет клапанообразный вид.

При попадании воздуха в ткани он может беспрепятственно перемещаться под кожей от ареолярной области и до области лица. Подкожная эмфизема чаще всего не вызывает каких-либо ощутимых пациентами нарушений. Само по себе это заболевание не опасно, если вовремя выявить причину его появления. Чтобы найти причину, важно следить за динамикой развития этого процесса.

Медики подразделяют всех пациентов на две возрастные категории: молодые и те, кому уже больше 40 лет. Заболевание у таких людей протекает всегда по-разному. У молодых людей, в возрасте около 20-30 лет, эмфизема протекает в значительно более легкой форме и практически без последствий. У людей старшего возраста, старше 40 лет, болезнь протекает значительно тяжелее и восстановление после недуга происходит немного дольше.

Причины подкожной эмфиземы

Медики выделяют следующие причины, в результате которых появляется подкожная эмфизема:

Хронический бронхит, курение. В 90% случаев именно курение является причиной возникновения развития эмфиземы. Многие пациенты ошибаются, считая, что бронхит курильщика – это совершенно безвредное заболевание. Табачный дым содержит большое количество вредных веществ, которые вызывают разрушение дыхательных путей в организме курильщика. Это приводит к тяжелым изменениям;

Изменение нормальной формы грудной клетки в результате внешнего воздействия, травмы;

Серьезные травмы (закрытый перелом ребра, обломок которого проткнул легкое) или операции на груди, лапроскопия;

Аномалия развития органов дыхательной системы, чаще всего это врожденные пороки;

Вдыхание ядовитых веществ, разрушающе воздействующих на органы дыхания (профессиональная деятельность, загрязненная окружающая среда, работа с токсическими веществами или на вредном производстве, строители и т.д., люди которые дышат воздухом, содержащим много вредных примесей);

Огнестрельная рана, сделанная практически в упор. Из-за воздействия пороховых газов на кожу вокруг раны возникает необширная эмфизема;

Ножевые, тупые раны;

Автомобильные аварии, во время которых жертвы с огромной силой ударяются грудной клеткой о руль или сиденья;

Повреждения легких, вызванные очень сильным внутренним давлением, так называемые баротравмы (прыжки в воду, резкое погружение на глубину);

При переломе лицевых костей;

Новообразования на шее и в области трахеи;

Перфорация пищевода. Такая причина является наиболее редкой;

Иногда эмфизема возникает при стоматологической хирургии, из-за особенности работы инструмента;

Травма крупного сустава (коленный сустав);

При искусственной вентиляции легких. Использование трахеальной трубки.

Симптомы подкожной эмфиземы

Нередко симптомами подкожной эмфиземы является:

опухоль в области шеи;

боль в груди при дыхании;

боль в горле, затруднение глотания;

припухлость кожи при отсутствии явных следов её воспалительного процесса.

Обнаружить подкожную эмфизему можно с помощью рентгена на последних стадиях заболевания. А также простой пальпацией в предполагаемой области скопления воздуха. Под пальцами будет очень хорошо ощущаться наличие пузырьков воздуха под кожей.

При пальпировании пациент не будет чувствовать никакой боли или дискомфорта. При нажатии на область скопления газов раздается характерный звук, который очень напоминает хруст снега. При значительном скоплении воздуха под кожей, ткани, прилегающие к этой области, распухают настолько, что это становится заметно невооруженным глазом.

Если подкожная эмфизема образовалась в области шеи, у пациента может измениться голос будет трудно дышать.

Воздух может накапливаться под кожей в различных частях тела, даже на ногах и руках, животе.

Лечение подкожной эмфиземы

Диагностировать эмфизему можно при помощи рентгена или компьютерной томографии грудной клетки. Как только замечены пузырьки воздуха в тканях организма, сразу же начинается лечение. На ранних стадиях заболевания проводят консервативную терапию, то есть выписывают специальные спреи и аэрозоли. Однако они никак не способны остановить развитие заболевания.

За течением заболевания тщательнейшим образом следят врачи с определенной периодичностью, а также отмечают обострения недуга 2 или 3 раза в год. Во время таких обострений развивается сильнейшая одышка. На третьей и четвертой стадии эмфиземы терапевтическое лечение не имеет никакого воздействия на заболевания и пациенту приходится соглашаться на хирургическое вмешательство.

Хотя на самом деле подкожная эмфизема чаще всего не требует какого-либо лечения. Само по себе это заболевание не несет никакой опасности для организма человека, оно лишь является следствием наружной травмы или какого-либо внутреннего органа. А после этого она устраняется. Нагнетание воздуха под кожные покровы прекращается. Заболевание постепенно проходит без специализированного медикаментозного лечения.

То, насколько эффективно была устранена причина появления эмфиземы, говорит рассасывание воздуха. Чтобы ускорить процесс выздоровления рекомендуется дыхательная гимнастика на свежем загородном воздухе. При этом кровь насыщается кислородом, который способствует вымыванию азота из организма.

В зависимости от размера эмфиземы проводится определенное хирургическое вмешательство, которое направлено на максимальное устранение скопления воздуха.

Эмфизема может быть опасна только лишь в том случае, если она образовалась в области грудной клетки и стремительно распространяется на шею, изначально под кожу, а после уже проникает в ткани шеи и средостение, что вполне может стать причиной сдавливания внутренних жизненно важных органов. В таком случае необходима срочная операция, которая поможет выявить причину нагнетания воздуха, а также устранить её без серьезных последствий для пациента.

Образование: Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность — «Лечебное дело» в 1991 году, в 1993 году «Профессиональные болезни», в 1996 году «Терапия».

Наши авторы

Источник

Хруст снега под кожей

Симптомы травматического повреждения груди подразделяются на общие, местные и специфические (Н. Н. Каншин, С. И. Яковлев, 1988).

Общие признаки проявляются расстройством дыхания и кровообращения и являются следствием механического повреждения грудной клетки (чаще всего переломы ребер), кровотечения, шока.

Местными признаками являются наличие раны, кровотечения, признаки переломов ребер и др.

Специфическими признаками повреждения грудной клетки служит подкожная эмфизема, пневмоторакс, гемоторакс.

Подкожная эмфизема возникает при проникновении воздуха через поврежденный плевральный листок в подкожную клетчатку. В результате анатомической особенности клетчатки — отсутствия фасций — воздух довольно быстро распространяется на грудную клетку, шею, лицо, вызывая специфический вид больного. При пальпации мест эмфиземы слышен характерный звук, напоминающий хруст «сухого» снега. Наличие выраженной эмфиземы делает прак- тически невозможным использование у больного перкуторных и аускультативных методов исследования.

Пневмоторакс определяется как скопление воздуха в плевральной полости в результате проникающего ранения груди или повреждения легкого. Различают четыре вида пневмоторакса: открытый, закрытый, клапанный и напряженный.

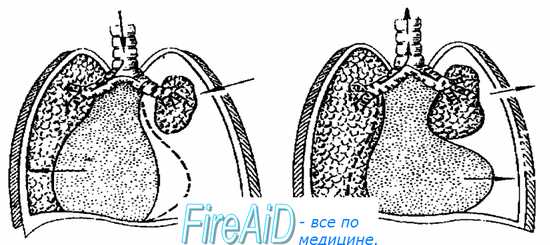

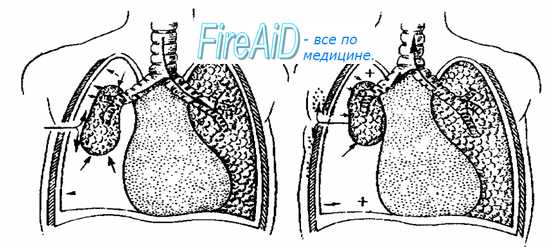

ОТКРЫТЫЙ ПНЕВМОТОРАКС характеризуется наличием свободного сообщения плевральной полости с внешней средой (см. рис. 21). В условиях нормы в плевральной полости постоянно имеется отрицательное давление — на выдохе минус 5 см, а на вдохе оно увеличивается до минус 10 см водного столба (А. П. Зильбер, 1978), благодаря этому происходит расправление легкого и поступление в него воздуха из атмосферы. При проникающем ранении грудной клетки (непременное условие — повреждение париетального листка плевры) внутриплевральное давление становится равным атмосферному, в результате этого легкое на стороне поражения спадается и уже не может при вдохе расправиться. Возникновение разницы в давлениях в плевральных полостях неповрежденной половины грудной клетки (отрицательное) и поврежденной (равно атмосферному) вызывает смешение средостения в здоровую сторону (область отрицательного давления) и его баллотирование при дыхании. Это сопровождается смешением сердца и аорты, перегибом и сдавлением крупных кровеносных сосудов и бронхов. Попадание воздуха в плевральную полость вызывает раздражение рецепторов плевры, что усиливает расстройство дыхания и кровообращения.

Кроме того, расстройства газообмена усугубляются в связи с возникновением феномена парадоксального дыхания (см. рис. 22). При вдохе спавшееся легкое перестает, подобно здоровому, насасывать воздух из соответствующего бронха, а в него попадает лишь небольшая часть воздуха, насасываемого здоровым легким. Вместе с тем в здоровое легкое присасывается значительное количество воздуха из спавшегося легкого. Во время выдоха насыщенный СО, воздух поступает не только в трахею, но и обратно — в спавшееся лёгкое на стороне повреждения. При каждом вдохе и выдохе воздух, насыщенный СО,, как бы перекачивается из сжатого легкого и обратно. Количество его довольно велико — 150—200 мл при каждом вдохе.

Источник

Подкожная эмфизема

Подкожная эмфизема возникает при травматических повреждениях легких, реже ‒ трахеи, пищевода, придаточных пазух или носа. Может становиться следствием операций и манипуляций. Иногда имеет нетравматическую этиологию. Проявляется увеличением объема определенной зоны тела, характерным мягким хрустом при пальпации. Причину устанавливают на основании анамнеза, данных осмотра, рентгенографии, КТ, МРТ, эндоскопических исследований. Лечение включает обезболивающие и антибактериальные средства, пункции, блокады, дыхательную гимнастику, операции.

Почему возникает подкожная эмфизема

Травмы грудной клетки

Травматические повреждения органов грудной клетки являются наиболее распространенной причиной развития подкожной эмфиземы. При закрытых травмах воздух проникает в подкожную клетчатку вследствие разрыва легкого. Чаще всего целостность органа нарушается при переломах ребер со смещением, когда острые костные фрагменты нарушают целостность подлежащих тканей.

Реже разрыв легкого возникает без сопутствующей скелетной травмы, вызывается частичным отрывом органа от корня вследствие падения с высоты или интенсивного горизонтального воздействия, например, столкновения автомобилей. На фоне разрыва развивается закрытый пневмоторакс. При ограниченном пневмотораксе подкожное скопление газа незначительное или отсутствует. У пострадавших с тотальной формой патологии возможно распространение воздуха по грудной клетке. Иногда газ переходит с груди на шею и лицо.

Открытый пневмоторакс наблюдается при колотых, колото-резаных, реже огнестрельных ранах легкого. Тяжесть эмфиземы существенно варьируется. Особо опасной формой патологии является клапанный пневмоторакс – состояние, когда воздух поступает в плевральную полость при вдохе, но не выходит из нее при выдохе. Продолжающееся нагнетание газа приводит к прогрессирующему сдавлению легкого, смещению средостения, развитию распространенной подкожной эмфиземы.

Еще одной возможной причиной появления симптома становится торакоабдоминальная травма. Наблюдается тот же механизм выхода воздуха под кожу, что при изолированных повреждениях грудной клетки. Отличительными особенностями являются комплексный характер поражения, высокая вероятность возникновения травматического шока и опасных для жизни осложнений.

Баротравма

Баротравма легких развивается при использовании акваланга, быстром всплытии на поверхность. Из-за резкого повышения давления в легких альвеолы разрываются, воздух выходит в ткани с образованием подкожной эмфиземы в зоне грудной клетки и шеи. Наблюдаются боли в груди, одышка, пенистая мокрота с кровью, синюшность кожи и слизистых. Возможно возникновение пневмоторакса. Существует риск эмболии сосудов головного мозга и сердца.

Травмы лицевого черепа

Перелом орбиты сопровождается западанием глазного яблока, отеком мягких тканей, периорбитальными гематомами. Чаще всего страдает нижняя стенка глазницы в области подглазничного отверстия. Пальпаторно обнаруживается резкая болезненность, локальный мягкий хруст, свидетельствующий о наличии подкожной эмфиземы.

Травмы придаточных пазух проявляются выраженным местным отеком, нарушениями носового дыхания, подкожными кровоизлияниями, ноющей болью в области повреждения, резко усиливающейся при ощупывании. Отмечаются кровянистые выделения из носа. В зоне поражения выявляется эмфизема. После спадания отека становится заметным внешний дефект, обусловленный смещением костной стенки околоносового синуса.

Подкожной эмфиземой также сопровождаются переломы костей носа с разрывом слизистой. Патология характеризуется резкой болью, иногда – хрустом в момент травмы. Наблюдаются носовое кровотечение, быстро нарастающий отек, который позже дополняется синюшностью носа, нижних век. При смещении фрагментов выявляется нарушение формы носа.

Перфорация трахеи и пищевода

Причиной эмфиземы может стать перфорация трахеи инородным телом, случайно попавшим в дыхательную систему (при шалостях у детей, удерживании мелких предметов во рту у взрослых). Патология проявляется удушьем в момент аспирации, надсадным приступообразным кашлем, сочетающимся со слезотечением, рвотой, обильным выделением слюны и носовой слизи, синюшностью лица.

Перфорация пищевода также возникает вследствие попадания мелких острых предметов в полость органа. При проглатывании пациент ощущает боль, сдавление в горле и по ходу пищевода. При нарушении целостности пищеводной стенки отмечаются острые боли, усиливающиеся при глотании, подкожное скопление воздуха, отек мягких тканей шеи. Иногда формируется пневмоторакс.

Ятрогенные осложнения

Незначительная подкожная эмфизема может определяться после лапароскопии, локализуется в жировой ткани вокруг проколов. Причиной является нагнетание углекислого газа в брюшную полость для улучшения визуализации, облегчения движения инструментов. При нагнетании небольшое количество газа может попасть в поверхностные ткани. Состояние не представляет угрозы, самостоятельно исчезает через несколько дней.

Несостоятельность культи бронха развивается в течение 1-3 недель после пульмонэктомии, лоб- или билобэктомии, возникает вследствие несостоятельности швов и, как следствие, попадания воздуха в полость плевры, а жидкости – в трахею и бронхи. Сопровождается лихорадкой, одышкой, болями, кашлем с большим количеством кровянистого отделяемого. Может выявляться подкожная эмфизема в области груди, живота, лица и шеи.

При ИВЛ с высоким давлением на вдохе у пациентов развивается баротравма. Грудная клетка становится бочкообразной. Кожа бледнеет или приобретает цианотичный оттенок, покрывается потом. Пальпаторно определяется «скрип», обусловленный скоплением пузырьков воздуха в подкожной клетчатке. Возможны пневмоторакс, пневмомедиастинум.

Другие причины

В число прочих патологических состояний, сопровождающихся подкожной эмфиземой, входят:

- Спонтанный пневмоторакс. Развивается без видимых причин либо на фоне имеющихся заболеваний легких. Возникает внезапно, сопровождается острыми сжимающими или колющими болями. При тяжелом течении наблюдаются выраженная одышка, обмороки, тахикардия, бледность, акроцианоз, прогрессирующая эмфизема верхней половины тела.

- Медиастинит. Острая форма проявляется загрудинными болями, гипертермией, лихорадкой, ознобами, цианозом кожи, расширением вен шеи, отеком и эмфиземой верхней половины туловища, шеи, лица. Отмечаются тахикардия, аритмия, гипотония, удушье, дисфагия, дисфония.

- Бронхиальный свищ. Симптом выявляется при бронхопульмональных свищах на фоне гнойного плеврита. Дополняется тяжелой одышкой, слабостью, потливостью, интоксикацией, кашлем с выделением большого количества зловонной гнойной мокроты.

Диагностика

Диагностические мероприятия осуществляет врач-пульмонолог. При травматическом генезе симптома требуется участие травматолога, при поражениях лица необходима консультация челюстно-лицевого хирурга. Во время сбора анамнеза специалист выясняет, что происходило в период, предшествующий формированию эмфиземы, выявляет другие жалобы, оценивает динамику развития заболевания. Проводят следующие процедуры:

- Внешний осмотр. О наличии подкожного скопления воздуха свидетельствует неравномерное увеличение объема мягких тканей, иногда создающее впечатление «раздутости». Ощупывание безболезненно, пальпаторно определяется нежный хруст. Возможны отставание половины грудной клетки в акте дыхания, расширение подкожных вен, вынужденное положение больного.

- Рентгенография. При патологиях ОГК обязательно делают обзорный снимок, опционально – прицельный. Возможно обнаружение переломов ребер, гемо- и пневмоторакса, пневмомедиастинума. При травмах лица выполняют рентгенограммы орбиты, костей носа, скуловой кости. Иногда требуется рентгенография черепа для исключения переломов его мозговой части.

- Компьютерная томография. КТ ОГК производится для уточнения характера повреждений, выявления ателектазов, пневмо- и гемоторакса, других патологий, выполняется нативно или с контрастом. Пациентам также могут быть показаны КТ легких или КТ средостения. Для детализации изменений, обнаруженных на рентгенограммах костей лица, могут быть назначены КТ орбиты и другие исследования.

- Магнитно-резонансная томография. МРТ легких информативна при разграничении воспалительных и невоспалительных поражений, изучении легочной ткани, сосудистых структур, лимфатической системы и скоплений жидкости. Выполняется на заключительном этапе обследования в рамках дифференциальной диагностики, планирования торакальных вмешательств.

- Эндоскопические методы. Подозрение на перфорацию пищевода является показанием к эзофагоскопии. Трахеобронхоскопию осуществляют при перфорации трахеи, бронхиальных свищах, других патологиях. В некоторых случаях для уточнения диагноза и проведения лечебных мероприятий необходима торакоскопия.

- Другие методики. Сцинтиграфия рекомендована для оценки капиллярного кровотока и легочной вентиляции, применяется при ателектазах, пневмонии, обструктивных патологиях. Плевральная пункция позволяет установить характер и количество экссудата при плевритах, гемотораксе и гидротораксе.

Лечение

Помощь на догоспитальном этапе

Пострадавшим с открытыми травмами грудной клетки следует наложить плотную повязку на область раны для трансформации открытого пневмоторакса в закрытый. Переломы ребер нужно фиксировать широкой повязкой из полотенца или простыни, накладываемой на грудную клетку во время выдоха. Для облегчения дыхания пациентов транспортируют в полусидячем положении.

Больным с повреждениями лица осуществляют остановку кровотечения. К пораженной зоне прикладывают холод. Если человек находится в сознании, его перевозят, немного наклонив голову вперед, чтобы избежать попадания крови в дыхательные пути. При нарушениях сознания транспортировку рекомендуется проводить в положении лежа на боку. Вправлять отломки категорически запрещается.

Консервативная терапия

Воздух из жировой клетчатки рассасывается самостоятельно, поэтому непосредственно подкожная эмфизема не нуждается в лечении. Терапевтические мероприятия направлены на устранение причины патологии и облегчение состояния больного. Пациентам с травмами ОГК при поступлении проводят обезболивание переломов или вагосимпатическую блокаду. По показаниям осуществляют плевральную пункцию для удаления воздуха или жидкости. Назначают следующие лекарственные препараты:

- Обезболивающие. Анальгин, кеторол и аналоги применяют перорально или парентерально при выраженном болевом синдроме. При интенсивных болях возможно внутримышечное введение наркотических анальгетиков.

- Глюкокортикостероиды. Дексаметазон или преднизолон в таблетках используют для предупреждения развития или уменьшения выраженности воспалительного процесса. Больным с баротравмой медикаменты рекомендованы для устранения ларингоспазма.

- Антибиотики. Препараты необходимы при всех открытых повреждениях, а также при развитии воспалительных и гнойных осложнений. Больным с травмами в первые дни лекарства могут назначаться в профилактических целях.

- Противокашлевые, отхаркивающие. Показаны для уменьшения болей, вызываемых кашлем, облегчения отхождения мокроты, обеспечения полноценного дренирования бронхиального дерева.

Обязательной частью терапии травм и заболеваний ОГК является лечебная физкультура, позволяющая быстро восстановить нормальную работу бронхов и альвеол. Упражнения выполняют с первых дней после поступления. Программу составляют с учетом состояния пациента и выраженности болевого синдрома. Дыхательную гимнастику дополняют массажем грудной клетки.

Хирургическое лечение

С учетом причин развития патологии осуществляются следующие операции:

- Травмы ОГК: ушивание ран, дренирование плевральной полости, торакотомия для ликвидации источника кровотечения при массивном гемотораксе.

- Травмы лица: обработка ран, репозиция костей носа, ринопластика, септопластика, репозиция скуловой кости или скулоглазничного комплекса.

- Перфорации полых органов: трахеотомия, ушивание трахеи, ушивание пищевода с наложением временной гастростомы.

- Бронхиальные свищи: закрытие свища, реампутация культи бронха.

- Баротравма: медиастинотомия при значительном скоплении воздуха в средостении.

Источник