Месяц февраль

Еще повсюду в спящем парке

Печально веет зимним сном,

По ослепительны и ярки Снега, лежащие кругом.

Месяц февраль — канун весны. Это месяц последних морозов, колючих метелей и снежных заносов.

«Лютень» — древнерусское название февраля. Этот завершающий месяц зимы в некоторые годы бывает очень суровым и по лютости не уступает даже месяцу январю. «Февраль днями обижен, потому и злой» — гласит поговорка. За обилие снегопадов и метелей его называли также «снежень».

У древних римлян он назывался фебруариусом. Этот месяц посвящался богу подземного царства Фебруусу.

«Вьюги да метели под февраль полетели» и «Февраль зиму выдувает» — говорят в народе. Русская народная песня «Вдоль по улице метелица метет»… наверняка про этот месяц сложена.

Средняя месячная температура воздуха по России составляет минус 12-14 градусов. Самая низкая средняя температура в России до 38-45 градусов мороза в ночное время отмечалась в 1966, 1967, 1976, 1979 годах, а в 1958, 1963, 1973, 1975, 1978 и 1980 годах максимальная температура в дневные часы повышалась до 3-5 градусов тепла. В течение февраля продолжается нарастание снежного покрова; в отдельные дни отмечаются туманы и гололеды. Месячное количество осадков составляет 23-25 мм.

Хочется несколько слов сказать об особенностях нынешней зимы. Она выдалась на редкость снежной, метельной. Таких обильных и частых снегопадов давно не помнят старожилы. Достаточно сказать, что за эту зиму на территории России в среднем выпало осадков в 2,5 раза больше средней нормы, а нынешний февраль оказался самым студеным месяцем зимы.

Февраль, по-народному, двуликий месяц: и лютень, и бокогрей. «Февраль лют, как бог, да и сам не плох: рисует, малюет, красную весну чует», «Февраль — кривые дороги», «Февраль-бокогрей — солнце пригревает сбоку, а в тени мороз хватает за нос», «Зима с весной встречается впервой» и «Февралю-батюшке — метели» — таковы поговорки об этом времени года. И каждая из них точно подмечает особенности последнего месяца зимы.

Сугробы достигают в феврале самой большой величины. Как обычно, первая декада месяца — самая студеная, метельная пора, время сильных буранов. Промерзают на большую глубину водоемы, часто бывают ночи с морозами-трескунами. В садах, парках, в лесу слышится порой сильный треск — это появляются морозобойные трещины на деревьях с твердой древесиной от резкой смены дневной и ночной температуры. Для предохранения деревьев от порчи рекомендуется обмазывать нижнюю часть стволов известковым раствором, так как через морозобойные трещины в ткани дерева могут проникнуть споры грибов и вызвать его гниение.

Днем начинает слегка пригревать солнце, оттаивают с южной стороны стволы деревьев, а на крышах появляются сосульки, в оттепели снег покрывается сверху ледяной корочкой — настом. Это месяц контрастов. В феврале идет борьба между зимой и весной. Морозы в середине февраля — последнее усилие зимы перед надвигающейся весной. Несмотря на солнечные дни, земля промерзает еще глубже и это связано с тем, что около 90% солнечной энергии отражается белоснежной поверхностью. Снег не только охлаждает земную поверхность, но и защищает ее от глубокого промерзания, способствует сохранению жизни животных и растений. Воздух около поверхности снега холоднее, а следовательно, и тяжелее, из-за этой неоднородности он как бы сбавляет свою подвижность и уменьшает силу ветра. Снег влияет также на влажность воздуха, как всякие осадки он может испаряться и очищать воздух.

День ото дня становится светлее, небосвод все чаще озаряется солнцем, ярким, но еще бессильным давать тепло. Дни все длиннее, яснее.

Теплый февраль сопровождает обычно весна с заморозками, не зря говорится в народе: «Февраль воду подпустит, а март подберет», «Коли февраль не холоден, плохо о том думает март».

Последний бой дает зима в свой последний месяц, потому февраль — время контрастов. Еще стоят морозы, бушуют вьюги, но уже ощущается приближение весны.

С увеличением дня (а он прибавился к февралю на 1,5 часа) наблюдаются и типично весенние суточные колебания температуры воздуха.

Не поскупились наши предки на прозвища февралю. Называли его вьюговеем: «Февраль-вьюговей — месяц лютый, спрашивает, как обутый». В те времена, когда Новый год праздновали в марте, величали февраль «сеченем»: он отсекал один год от другого. Был он и меженем (граница зимы и весны), и снеженем, и лютнем. А для второй половины февраля больше всего подходит еще одно его прозвище — «бокогрей»: на солнечной стороне пригревать начинает.

15 февраля, как в народе говорили, зима с весной встречается. Свесились с крыш сосульки-переростки, затенькали первые, пока еще робкие, капели. О весне прежде судили так: ежели на этот день установится оттепель — весна ранняя и теплая, коли холода завернут — весна холодная, а если выпадет в этот день снег — к затяжной и дождливой весне.

Февраль синевой приметен. Приглушенный синий отблеск сугробов, опушек, светлых деревенских улиц.

Птицы очень страдают от вьюги, от зимних холодов и бескормицы. Казалось бы, выносливы вороны, а нередко после снегопадов и метелей случалось находить их мертвыми на снегу.

В лесу все белым-бело. Блестит и сверкает на солнце снег. В блестках инея, запушенный, дремлет притихший лес. Ярко блестит зеленый бархат игольчатой хвои, отливают белизной ажурные кудрявые березы. Кругом пышные причудливые сугробы.

Меняется поведение птиц. Лесные барабанщики — дятлы начинают выстукивать на сушинах дробь. Далеко, далеко по лесу разносится стукоток лесного лекаря — пестрого дятла, звонкий крик желны. Слышится коротенькая серебристая песенка пищухи и свист поползня. В просторах поднебесья пикируют в брачном полете черные вороны. Окрестные леса и поля часто оглашаются их прерывистым, гортанным клекотом «кр-рог, кр-рог». Волнующие и по-своему музыкальные звуки. Близость весны оживила этих угрюмых птиц. По-весеннему стрекочут сороки, все чаще улетая из населенных мест в лес. Зато в городах по-прежнему много серых ворон и галок, но полет их становится и бодрее и игривее. Краснобровые косачи-самцы и более скромные в наряде желтовато-серые самки-тетерки в конце февраля начинают держаться в лесных чащах около своих будущих токов. Здесь и теплее и тише. Дольше обычного засиживаются на деревьях, бормочут что-то. Глухари обитают в сосняках, у глухих оврагов, рябчики — в ельниках с березняком. Тетерева, глухари и рябчики прекращают ночевки в снегу, как только появится наст. Бывают случаи гибели этих птиц на ночевках, когда после дневной оттепели ночью подморозит и птицы не в силах пробить ледяной колпак. Глухари с деревьев слетают на снег, оставляя на нем цепочки крестиков.

В лесу постепенно исчезают нарядные снегири, бойкие чечетки и хохлатые свиристели.

На солнечных пригревах слышатся первые, поначалу робкие, весенние голоса больших синиц: «Зинзивер, зинзивер, зинзивер». Красивые, проворные эти птицы-непоседы. Грудка у них желтая, головка черная, щечки белые, а под шейкой черный галстучек. И воробьи оживились, вовсю расчирикались на полдневной стороне карниза. Видать, тоже весну учуяли.

У многих животных наступает брачная пора — гон. Лисицы бегают парами. Об этом вас предупредит их хриплый, отрывистый лай. Хитрая лиса с трудом отыскивает себе пищу. Приходится во время прогулок чаще прислушиваться ведь из-под оледеневшего снега запах полевок проникает очень слабо. Кажется, лишь только волкам в это время раздолье. По рыхлому глубокому снегу им нелегко поймать зайца, а как только появится крепкий наст, волки смогут скорее добывать себе пищу. В феврале у волков происходит гон. Волчьи стаи распадаются, матерые хищники отделяются от переярков, у них также образовываются пары. Происходят ожесточенные схватки, в которых побеждает более сильный и ловкий самец. К концу месяца в лесных крепях и болотах пары волков устраивают логова. Лесные великаны-лоси сбросили свою тяжелую «корону» — широкие лопатообразные рога. У них свадебник бывает осенью. К этому времени и рога отрастут, и станут они еще красивее и мощнее прежних — число отростков на них увеличится. Лосям в эту пору трудно перемещаться для отыскивания корма, поэтому они живут на ограниченных участках леса. У медведиц в берлогах появляются маленькие, с кулак, медвежата, по 0,5 кг каждый. Их бывает от одного до четырех, чаще всего два; рождаются они слепыми и беспомощными, видеть начинают через месяц. И хотя сама медведица всю зиму ничего не ест, кормит их до весны своим молоком. Наступают «свадьбы» и у некоторых зайцев: их собирается в одном месте несколько и устраивают они что-то вроде плясок и беговых состязаний на снегу. Лишь самый резвый ч быстрый может быть выбран зайчихой.

Все чаще и чаще встречаются парные следы белок. Лишь в снегопады и вьюги отсиживаются они в своих гнездах (гайнах), не решаясь спуститься с деревьев на землю. В ясные солнечные дни февраля самцы ищут самок, ссорятся между собой. Чуть замешкаешься — будешь не только без пары, но и станешь легкой добычей куницы — этого осторожного и ловкого зверька.

Бобры взламывают лед и вылезают на волю.

После снежных зим наблюдается большое количество наиболее многочисленных у нас в республике бурозубок или землероек, которых легко узнать по вытянутой мордочке, в виде хоботка, бархатистому меху и маленьким бусинковидным глазкам. В снежные зимы эти насекомоядные животные легко добывают себе пищу под снегом. И если летом бурозубки питаются в основном насекомыми, моллюсками, дождевыми червями, мелкими бурыми лягушками и даже мышевидными грызунами, то в зимний период времени переходят на опавшие семена березы, липы и ели. Известно, что бурозубки не могут находиться без пищи более 6 часов — они погибают. Круглосуточная активность этих зверьков и высокая численность свидетельствуют об их большом значении в жизни леса.

В малоснежные зимы с сильными морозами, когда почва глубоко промерзает, погибает большое количество кротов, также относящихся к отряду насекомоядных.

Подледный лов рыбы улучшается во второй половине февраля. Такие виды, как лещ, густера, плотва, синец, начинают выходить из глубин на более мелкие места. Ловят их на различные мормышки, на крючки с мотылем и на донки с червями. Но не каждому сопутствует удача. Кто поймает, а кто и нет — вернется домой пустой, без улова. Надо уметь когда, где и как взять рыбу.

Северянин-налим выметал икру, держится на отмелях и хорошо идет на приманку.

Продолжается охота на волков, лисиц и других пушных зверей.

Скованы толстым льдом речные просторы Большой Волги и, как белым саваном, закутана земля. Плохо сейчас зверям и пернатым. Кормов нет, да и холод здорово пробирает. Вот поэтому и жмутся они поближе к человеческому жилью, авось что-нибудь перепадет. Хорошо лишь тем, кто с осени запас достаточное количество корма в свои уютные норы и дупла. Недаром по лесному календарю Виталия Бианки февраль называют «месяцем лютого голода». А вот клест-еловик и в зимнюю стужу выводит птенцов и находит достаточно корма для их пропитания в еловых шишках. Эти небольшие птички выкармливают свое потомство одними хвойными семенами, размягченными в зобу. Семена эти, вызревая к концу осени, остаются в шишках до марта, а дальше теплое весеннее солнце раскрывает чешуйки шишек, и семена из них, снабженные парусами-крылатками, то летят по воздуху, то скользят по гладкой поверхности снега. Вокруг елей на снегу появляется опавшая хвоя.

При обильном урожае в еловом лесу бывает много «гостей». Кроме клестов семенами ели питаются и другие птицы, останавливаются кочевые белки. Большие любители еловых семян — дятлы. Сорвав шишку и укрепив ее в щели ствола или развилке дерева — своеобразной «кузнице» — дятел упирается хвостам в дерево и потрошит ее. Под елью шишки старательно подбирают белки и полевки. Считается, что если в лесу хороший урожай шишек, то будет много мышевидных грызунов — мышей и полевок, а, следовательно, у лисицы, куницы, ласки — многочисленное потомство. Ведь полевки — основной корм этих ценных пушных зверей.

В колхозах и совхозах продолжаются работы по снегозадержанию, вывозке органических удобрений на поля и производится ремонт сельскохозяйственной техники. В народе говорят: «Где машины на ходу, там легко а страду».

Народные приметы о погоде и поговорки:

Шумит зимой лес — ожидай оттепели.

Если в мороз вода выступит на лед — скоро будет

Кошка скребет пол (стену) — на ветер, на метель.

Туманный круг около солнца — к метели.

Два друга — мороз да вьюга.

В январе морозы, в феврале метели.

Длинные февральские сосульки сулят долгую весну.

Февральская ростепель ничего не стоит. Как в феврале аукнется, так осенью и откликнется. Злится коротышка, что ему дней мало дадено.

Февраль зиму замыкает, новому сезону дорожку показывает.

Сорока под стреху лезет — к вьюге.

Шагает по земле февраль-вьюговей, злится морозами, щедро сыплет снегом, шумит метелями, но весна уже не за горами. Ее шаги все заметнее.

Источник

Русский народный календарь. Февраль

Наступил второй месяц 2014 года и последний месяц зимы — февраль. Мороз пробирает до костей. Не зря одно из названий февраля в некоторых языках — «лютый». В Древней Руси февраль, считавшийся последним в году, называли «сечень» (как бы отсекающий год), называли также «межень» (из-за положения между зимой и весной), из-за частых вьюг и метелей — «ветродуй» и «лютень», а иногда — «бокогрей». Русский народный календарь сохранил для нас множество обычаев, обрядов и примет, связанных с февралём, а русский язык — большое количество пословиц и поговорок.

Февраль-бокоргей

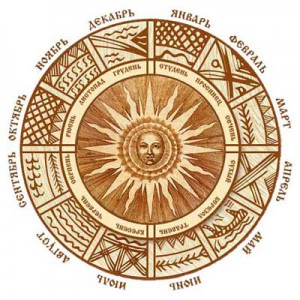

Русский народный календарь. Древнее и современное название месяцев.

На смену лютому январю заступил февраль-вьюговей.

В Древней Руси февраль считали последним месяцем года, поэтому и назывался он «сечень», как бы отсекающий год. Называли его еще «межень» — календарная межа зимы и весны, «снежень» и «лютый» — от снегопадов и морозов, приходящихся на эту пору.

Вьюги да метели под февраль налетели.

В загадке, передаваемой искони от старого к малому, о вьюге говорится так: «Вдоль села бежит кобыла весела. Под конец хвоста у ней кошель овса, бежит да потряхивает». Потряхивает снегом, пухнут искрометные сугробы. А о морозе своя загадка сложена: «Старик у ворот тепло уволок, сам не бежит и стоять не велит».

Не признает еще всерьез весны лиходейка-зима. Еще морозы завернуть могут. Но февраль сшибет рог зиме.

Вот понемногу отпускать стало. Ярые морозцы умерились, сдали, хотя, возможно, еще не раз налетят, пока зима — владыка. Вьюги, метелистые ветры, поземка в феврале — за обычай. К перемене погоды деревья неузнаваемы, весь лес в хрустальном цветенье.

Февраль — кривые дороги. Путь хоть и кривой, но широкий. Копытный след мелок, куда ни сверни, проедешь, только сугробы да раскаты — в объезд. Петляет из-за них дорога, искривляется.

Февраль синевой примечателен. Приглушенный синий отблеск сугробов, опушек.

Со светом прибывает и тепло. Рыболовы-подледники уже на себе проверили весну света — лучезарную улыбку оцепенелой природы: на их лицах бронзовеет оздоровляющий загар. Видно, не зря толкуют, что время, проведенное на рыбалке, в возраст не засчитывается.

Силуэты месяца. И снежень и бокогрей

Февраль в народе называют порой вторых снегопадов. По старославянскому календарю последний месяц зимы — «лютень». Февраль по латыни значит: «тот, кто очищает». В Древней Руси его называли «бокогрей» и «снежень». Украинцы и белорусы нарекли его «лютый». Особенно сильны морозы в ночные часы. Днем они помягче. Февраль — пора лютого голода диких зверей и птиц. В затишье на южной стороне в ясные дни уже пригревает солнышко. Правда, оно пока еще не сильное, пригревает сбоку. Говорят: «Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет». В этом месяце выпадают вторые снега, которые весной переполнят реки, зальют озера и водохранилища, пополнят запасы почвенно-грунтовых вод.

Переменчив этот месяц. С буранами, метелями. Вольно гуляет ветер в открытом поле, а как наскочит на лес — злится, воет, свистит, силится засыпать его снегом, но белые сугробы растут только на опушке. А внутри леса тишина и снег ровно лежит. Если разгрести его, то можно заметить белоглазые ростки подснежников. В отличие от обычных трав подснежники не знают зимнего покоя. Стоит наступить оттепели, как это бывает нередко в «февральские окна», и эти диковинные растения заставляют улыбаться человека, встретившегося с ними в лесу. Все же остальные травы продолжают пребывать в глубоком зимнем сне. Разве что порозовевшие в ярких солнечных лучах верхушки берез тоже напоминают приближении весны. Циклоны с теплых морей сбивают стужу — выпадает мокрый снег и даже дождь. Февраль щедр на снег. От него только польза для земледельца, который уже думает о будущем урожае. Как хорош ландшафт при обильном снегопаде, особенно в солнечный день! Так и ослепляет белизна и искристость пушистой пороши. И хотя морозы дают о себе знать, в них уже чувствуется дыхание весны — ночью нет-нет да и падет густой туман, а наутро весь лес в его прекрасном убранстве до последней ветки предстанет в белом инее, словно майский сад.

Приближение весны проявляется все чаще и чаще. Солнце, как бы приподняв края облаков, засияло лучистым светом. Какая-то мощная сила начала расталкивать тяжелые облака. Разорванные, они расплылись и как бы стаяли в голубом раздолье Вселенной. По народному поверью как раз в эту пору зима мимолетно встречается с весной. А через день-другой снова приходят трескучие морозы. И все же частые оттепели в конце февраля, как говорят, «сшибают рог зиме».

Звенит капель. На южной стороне крыш повисли длинные сосульки. Солнце с каждым днем все ярче. Если раньше тени на снегу были темные, неподвижные, то сейчас стали синими и живыми.

Оживление и у птиц. Любители почек и сережек — тетерева, греясь в солнечных лучах, подолгу засиживаются на верхушках деревьев и на ночь уже не зарываются в снег. Днем глухарей можно видеть на прогулке по просекам. Нередко вдоль глухариного следа можно встретить «автографы», начерченные самцом своими крыльями — скоро начнется у него токование — настоящий спектакль-турнир. Особенно радуются оттепели голосистые синицы. Они раньше всех птиц узнают о приближении весны и напоминают об этом всем своим пернатым сородичам. В густой кроне пышной ели слышен протяжный тонкий свист выбравшегося из потемок хмурого ельника оливково-желтого королька. А филин в ночи из глухолесья «ухает» на всю лесную округу, нагоняя страх на иных обитателей леса. В ярком свете утра овсянка тоже запевает весеннюю песенку. Природа как бы на миг проснулась, хотя сон ее еще глубок. Всего лишь пахнет весной.

Глухи в феврале и водоемы. Сом, сазан, язь, карась, линь, жерех стоят в местах зимовий. В водоемах с частым понижением уровня воды и уходят с «насиженных» мест судак и лещ, подлещик и голавль.

Пробуждение природы и в том, что за месяц заметно увеличилась продолжительность светового дня — на целых два часа. Еще нетронутыми в конце февраля лежат сугробы чистейшего снега, а небо над ними уже весеннее, нежно-васильковое. Теплый южный ветер все чаще напоминает о приближении весны.

Итак, продолжается февраль…

Февральский календарь

1 февраля (19.01) — Макарьев день. Макар Весноуказчик или Макар Ясный. На Макарьев день судили-рядили о будущей весне: коли погода ясная — весну ожидали рано. Не выходит у крестьянина из головы дума о весне: какой она соберется да когда настанет — есть о чем подумать! Вот почему февральские приметы чаще всего будут обращены на предугадывание теплого времени года. На Макара капель — в весну раннюю верь. Ясная погода предвещала раннюю весну. На Макара метель — на всю Масленицу. Каков Макар, таков и весь февраль. Холодный февраль — к благоприятному лету.

2 февраля (20.01) — Ефим Метельный. На Ефима — с печи слезай, о Масленой гадай. На Ефимия в полдень солнце — к ранней весне. Метель предвещала метельную Масленицу. Помело метлой, на Масленицу; приедет осударыня Масленица метельная.

3 февраля (21.01) — Максим Исповедник или Максим Утешитель. День памяти преподобного Максима Грека (1470—1556) — русского религиозного публициста, писателя и переводчика греческого происхождения. Максиму молились о заступничестве вдовиц и сирот, т. к. он считался утешителем в обидах и помощником в бедах. Если у супругов что-то не ладилось, они выходили во двор, держась за руки, и стряхивали с деревьев снег да иней не разведёнными руками, говоря: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу». Если в полночь на Максима месяц просвечивает сквозь облака, это предвещает добрый урожай. Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил — будет доброе жито да мука в сито.

4 февраля (22.01) — Тимофей Полузимник. Вот и пришли полузимники. Тимофеевский мороз ползимы с собой унес. В этот день обычно бывают сильные морозы, которые в народе получили название «тимофеевских»: «Пожди тимофеевских морозов! Каков на дворе мороз-от! Прямо, тимофеевский». Большое количество выпавшего снега на Тимофея предвещало хороший урожай зерна, солнце в полдень — раннюю весну.

5 февраля (23.01) — Агафий Полухлебник. Этот день был посвящён домашним заботам. Латали и подправляли двери и стены, выметали и вычищали пустые амбары. Также проверяли, сколько осталось в закромах хлеба, хватит ли его до весны.

6 февраля (24.01) — Аксинья Полузимница. Аксинья Полухлебница или Весноуказательница. Какова Аксинья, такова и весна. На Аксинью погода прекрасная — и весна красная. Метель на Полузимницу сметет корм. На полузимницу дорогу переметает, корм подметает. Со дня преподобной Ксении (Аксиньи), как полагали крестьяне, до новых хлебов нужно столько же хлеба, сколько уже съедено. В этот день приглядывались к цене на хлеб. Высокая цена сулила скудный урожай и дороговизну хлеба, низкая — богатый урожай «с избытком». Если на Полухлебницу цена хлебу низкая, то до нового хлеба не поднимется. Коли до Аксиньи-полухлебницы жита хватит, то до новин станет половина, а до корма треть.

7 февраля (25.01) — Григорьев день. Григорий Богослов. Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил. На Григория строили прогнозы относительно будущей зимы. Каков день с утра до полудня — такова будет первая половина будущей зимы, каков день с полудня до вечера — такова вторая.

8 февраля (26.01) — Федор Студит. Фёдор Поминальник. Считалось, что в этот день покойники тоскуют по земле и своим родным. Чтобы их успокоить, надо насыпать золы на загнетку и сказать: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там-от — вам вечное радование». Молитва Фёдору избавляла от грудных болезней и от болей в желудке.

9 февраля (27.01) — Златоустьев огонь. День памяти Иоанна Златоуста (347—407) — христианского богослова и Константинопольского патриарха, одного из трёх вселенских учителей, почитаемых Православной церковью. Иоанну молились о помощи в отчаянии и о просвещении разума к учению духовной грамоты. В этот день уделялось особое внимание огню в печи: как затопишь печь — такой будет и достаток в семье. Затопить печь нужно было так, чтобы разом занялись все поленья, а устье стало «золотым» (златоустье).

10 февраля (28.01) — Ефрем Ветродуй или Ефрем Сирин. Также известен как День домового. Считалось, что на Ефрема домовой справляет свои именины: больше обычного проказничает и озорничает. Поэтому его старались задобрить, оставляя ночью гостинцы, например, кашу на загнётках печи, чтобы ровно в полночь домовой вышел из-под неё поужинать. Весь вечер этого дня на посиделках рассказывали забавные байки с прибаутками о повадках, проделках и проказах домового, пели про него частушки.

11 февраля (29.01) — Лаврентий. День памяти преподобного Лаврентия, епископа Туровского (1130-е—1184), исцеляющего слепоту. На Лаврентия втыкали по углам поля чертополох, чтобы отпугнуть ведьм, которые, как считалось, своими кознями в этот день могли погубить будущий урожай.

12 февраля (30.01) — День трёх святителей. На Трёхсвятие в лесу — звериный свадебник. У волков и лисиц он — период спаривания. Сила, выносливость, ярость непременно у них берут верх, обеспечивая отбор на право иметь потомство. Интересно, что волки и лисы, пробегая обочинами дорог, полями и оврагами, оставляют на межевых столбиках, вешках, на кустиках или просто на снежных выступах метки мочой, «рассказывающие» другим зверям о том, кто побывал здесь и какого возраста. Чем выше вскинута метка, тем сильней и матерей зверь. Свадебное состязание волков сопровождается стычками и грызней: на стороне сильного — закон клыков. Ходят звери стаями, след в след, отмахивая за сутки до 80 километров. По следу не узнать, сколько серых разбойников колобродило. К концу месяца пары волков начинают устраивать логова. Излюбленные места — лесные крепи и болота. Обязательное условие — близость воды.

13 февраля (31.01) — Никита Пожарник. День Никиты Новгородского. Никите, который по преданию силой молитвы тушил пожары, предотвращал засуху и удары молнии, молились об избавлении от этих явлений.

14 февраля (01.02) — Трифон Мышегон. В этот день определяли, долго ли ещё продлится зима. Звёздное небо на Трифона предвещало позднюю весну. Также в этот день заговаривали мышей — губителей стогов и скирд.

15 февраля (02.02) — Сретение Господне. Один из двунадесятых православных праздников в память о том, что в этот день, на 40-й день от Рождества, младенец Иисус был принесён в Иерусалимский храм, где его встретили Симеон Богоприимец и Анна Пророчица. Сретенье — зима с весной встретились. Свесились с поветей сосульки-переростки, затенькали робкие капельки, на солнышке весной потянуло. Сретенье — первая встреча весны. Глубокие снега захрясли, подернулись поверху настом — по-старому наслудом. Внатруску лишь свежевыпавший, перегоняемый ветром снег. На окнах мороз еще выводит художества — папоротники и пальмы, а уж воробьи заватажились по-весеннему. Расчирикались на полдневной стороне карниза, шустрые стали. То все нахохленные сидели, а теперь оживились. Видать, капель бродит. На Сретенье зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, от своего хотенья только потеет. Темные стволы одиночных деревьев заметно нагреваются, теплеют. Возле комлей пестреют затайки, снег как бы опален, подался. О весне судили так: ежели на Сретенье установится оттепель — весна ранняя теплая, коли холода завернут — весна холодная; выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне. Если на Сретенье снег через дорогу несет,— весна поздняя и холодная.

16 февраля (03.02) — Семён и Анна. День памяти святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, которым молились о даровании здоровья новорождённым. Семен и Анна сбрую починяют. Готовь телегу зимой, а сани — летом. В этот день, называемый в народе «Починками», после сретенской оттепели, рачительные хозяева принимались чинить ездовую и пахотную сбрую. В Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю. Для починок варилась семейная каша — саламата. Приехала саламата на двор, расчинай починки.

17 февраля (04.02) — Никола Студёный. На Николу Студёного обычно бывали никольские морозы. Никола Студеный — на мороз тороват. На Студеного Николу снега навалит гору. Студеный день — шубу снова надень. Никола студеный — волчий сват, маковый закат. Длинные сухие еловые ветки к метели сгибаются, к хорошей погоде распрямляются.

18 февраля (05.02) — Агафья Скотница. Агафья Коровница. Агафье молились о защите и сохранении домашнего скота. К этому дню в неурожайные годы заканчивались запасы продовольствия, и по крестьянским домам начинала ходить Голодуха — персонифицированная голодная смерть. По другому поверью, на Агафью по деревне ходила Коровья смерть в виде старой, отвратительной женщины. Для того чтобы отогнать от скота Коровью смерть, было необходимо в запертом хлеве повесить лапти, обмоченные в дёгте.

19 февраля (06.02) — Вукол Телятник. На день святого Вукола — телятся жуколы. Жуколами крестьяне называли коров и телят, родившихся в феврале. В этот день проявляли особенную заботу о коровах и телятах.

20 февраля (07.02) — Лука. На луку пекли пироги с луком, часть которых раздавали нищим. Этот день считался благоприятным для приготовления различных целебных снадобий из трав и кореньев. Особенно популярной была лапчатка, которая, из-за напоминающих крест листьев, называлась в народе «могущницей». На Луку поминали усопших предков. Живы родители — почитай, померли — поминай.

21 февраля (08.02) — Захар Серповидец. Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа. В этот день, по народному поверью, серп луны был особенно остр. Крестьяне доставали серпы и показывали их месяцу, чтобы были такими же острыми во время жатвы и не подвели жнецов.

22 февраля (09.02) — Никифоры-Панкраты. День Никифора и Панкратия. Наш Панкрат лаптями богат. Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы. Этот день считался особенно благоприятным для плетения лаптей.

23 февраля (10.02) — Прохор Весновей. Считалось, что с этого дня начинают слабеть морозы. Хоть мороз злится, но весну чует. Пришел Прохор — и весна заглянула на двор. До Прохора старушка охала: «Ох, студено!» Пришли Прохор да Влас: никак скоро весна у нас!.

24 февраля (11.02) — Власий. День памяти святого Власия Севастийского (ум. ок. 316), образ которого в народном сознании слился с образом языческого бога Волоса (Велеса), считавшегося покровителем скота. Поэтому святому Власию молились о сохранности домашних животных. Считалось, что морозы на Власия — последние в году. Власьевские утренники подошли, держи ухо востро! Скотий бог, сшиби с зимы рог.

25 февраля (12.02) — Алексей Рыбный. В этот день выносили на утренний мороз пряжу, чтобы была крепкой, белой и чистой, а также предназначенное для будущего посева зерно, чтобы дало богатый урожай.

26 февраля (13.02) — День памяти святого Мартиниана, жившего в IV—V веках в Кесарии Палестинской, которому молились об укрощении страстей, избавлении от соблазнов и укреплении семьи. Также этот день называли в народе светлым — днём Светланы. На Светлану было принято выходить ночью во двор и окликать звёзды, чтобы их сияние придало глазам зоркости.

27 февраля (14.02) — Кирилл Весноуказчик. В этот день хорошая погода — к сильным морозам.

28 февраля (15.02) — Онисим Овачар. Онисим считался у крестьян покровителем овцеводства. На Онисима ходили за околицу окликать звёзды, чтобы овцы дали хороший приплод, а также зорнили (выносили на мороз) пряжу.

29 февраля (16.02) — Касьян Високос. Этот день, появлявшийся в календаре один раз в четыре года, считался в народе несчастливым. Касьян на народ — народу тяжело, Касьян на траву — трава сохнет, Касьян на скот — скот дохнет. Касьян на что ни взглянет, все вянет. На Касьяна старались не работать и не заниматься важными делами.

Летопись месяца. На изломе зимы

Оттепель после метели,

Только утихла пурга,

Разом сугробы осели

И потемнели снега.

«У февраля два друга — метель да вьюга»,— давно подмечено в народном погодоведении, и большие снега издавна отмечались как историческое событие. Это подтверждают многочисленные записи в русских летописях и зарубежных исторических хрониках. «Неслыханно глубокие снега» удивляли жителей Западной Европы в 1047, 1063, 1124, 1211, 1316, 1442, 1608, 1744-м и в другие годы.

«…Четыре дня и две ночи падала густая метель на землю, и на воду, и на дома. Снег лежал до 21 марта»,— записано в Новгородской летописи 1127 года.

«Снег человеку по грудь»,— читаем в Псковской летописи 1481 года. «У кого конь свернет с дороги — двое или трое едва выволокут»,— дополняет новгородский летописец. «Снега были свыше меры, многие деревни занесло»,— узнаем о зиме 1557 года в русском крае. «Зима была очень снежная»,— сказано о 1562 годе; «Весной было многое множество снегу» — о 1626-м.

Подобные записи интересны не только сами по себе. Во все времена погода занимала внимание людей. Мудрость народного опыта явила смелые долгосрочные прогнозы. Выверенные веками, они и сегодня не утратили своей ценности. «По зиме ложится лето».

Февраль еще внесет свои поправки в общий характер зимы, предопределит ритмы весны. И, по многолетним наблюдениям, его среднесуточные температуры обычно несколько превышают январские: 9—11 градусов в Москве. Правда, в последние десятилетия эта разница как бы скрадывается: каждый третий февраль берет на себя лидерство холодов. Не исключено, что и нынче он попытается опередить старшего брата в суровости.

Но в любом случае зима на изломе. Мороз властен лишь по ночам, а днем теплеет. К тому же по примете: «в феврале сильные морозы — короткая зима».

Рекордно холодным этот месяц был в 1929 году. В Москве его среднесуточные температуры составили минус 20, что вдвое ниже обычных. Но абсолютный минимум отмечен в 1900 году: 18 февраля в столице было 36,7 градуса мороза, а в Подмосковье — на три-четыре градуса холоднее.

Закат зимы примечателен «февральскими окнами»: вдруг зазвенит капель, повеет весною. В народном погодоведении это событие закреплено за календарной датой 15 февраля: встреча зимы с весной. «Кафтан с шубой встретились», «Какая погода в этот день, такова и весна будет»,— примечали в старину.

Известны сезоны, когда природа торопится с пробуждением. В 1471 году февраль в Западной Европе цвел садами. В районе Харькова в январе 1902 года, как сообщал «Метеорологический вестник», березы выбросили сережки, раскрылись листья бузины, сирени. В Причерноморье расцвели фиалки, розы, левкои, даже созрела земляника.

Зима не простила весне этой дерзости. В благоуханный мир ворвался шквал холодов! Мороз сгубил торопливое цветение.

В 1975 году в феврале у нас на юге уже распустились фиалки, а в Западной Европе белой кипенью покрылись сады. В Подмосковье март открылся рекордом тепла, которое усилилось в апреле — зацвели черемуха и вишня. И в целом весь 1975 год оказался рекордно теплым за все столетие.

Но самый неповторимый февраль был в 1914 году. В Москве он оказался вдвое теплее следовавшего за ним марта: средняя температура месяца составила минус 1,3 градуса. Абсолютный максимум зарегистрирован в 1958 году: 28 февраля термометры показали в Москве 6,2 градуса тепла.

Вот он какой, наступивший месяц, многоликий по характеру погоды. «С ним держи ухо востро!» — сказал о феврале известный чешский писатель-сатирик Карел Чапек. Днем выманит на свет божий почки на кустах, а ночью сожжет их морозом: одной рукой гладит нос, а другой — щелкает по носу.

И теперь всего четыре недели остается до весны. Она спешит к нам, чтобы мощью тепла и света расковать льды, напоить землю.

Народные приметы

Сечень, лютень, снежень… Все это названия февраля.

Но, пожалуй, самое меткое прозвище февраля — бокогрей. Ведь во второй его половине на солнечной стороне начинает хорошо пригревать.

Коварен, переменчив самый короткий месяц в году: он и рисует, и малюет, и красну весну чует.

Вот о ней-то, о весне, и не выходит из головы дума земледельца. Какой она будет? Скоро ли снег растает, зелень на лугах появится? Потому-то большинство примет февраля направлено на предугадывание теплого времени года.

Длинные сосульки февральские сулят долгую весну.

По трем первым дням февраля судили: коль погода ясная — ожидай весну раннюю.

Если 4 февраля метель — все неделю метель.

Ветер на 10 февраля обещал лето сырое да холодное.

14 февраля звездисто — к поздней весне.

15 февраля в народном календаре — день особенный: зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, от своего хотения только потеет. Именно про этот день говаривали: солнце на лето — зима мороз. А еще: будет снежок — весной дрожжок. Коли метель дорогу переметает — весна поздняя да холодная; ежели тепло — ранняя и теплая.

Редкий год на Руси 17 февраля обходится без морозов, недаром его студеным величают.

От прадедов к правнукам передали люди не только трудовые навыки, но и накопленную веками житейскую мудрость. Потому что убеждены были: без примет хода нет; не примечать — так и хлеба не видать; как примета скажет — так и жито в закрома ляжет.

В народе говорят…

Начало февраля погожее — и весну жди раннюю, ясную, пригожую.

Тусклый круг вокруг луны — к морозу.

Красный огонь в печи — к морозу. Белый — к оттепели.

Собака на снегу валяется — быть вьюге.

Кошка клубком — на мороз.

Февральский снег весной пахнет.

Февраль силен метелью, а март капелью.

Снежный буран днем предвещает мороз на ночь.

Февраль — месяц ветров и кривых дорог.

Птицы садятся на верхушки деревьев — к теплу.

Снегирь под окном распелся — к оттепели.

Если ночью был иней — днем снег не падет.

Ясное небо — к морозу.

Ясная круторогая луна — к стуже.

Воздух над лесом посинел — будет тепло.

Старинные приметы

Утренняя зорька быстро гаснет — на холод, а если красна — к снегопаду.

Солнце всходит красное — на метель.

Сиверко (северный ветер) дует — жди снега.

Глубоко промерзнет земля, а из проруби на реке вода прольется, лед на переборах (перекатах) реки встанет горами, грудами, длинные и толстые сосульки с крыш — быть хорошему лету.

Вверх по стеклу поднимаются побеги снежных «растений» — морозу продолжаться, а наклонились — к оттепели.

Обычаи, традиции, обряды. Кружатся хороводы…

Издавна весельем и хороводами на Руси в конце февраля — начале марта отмечался старинный народный праздник проводов зимы — Масленица. Сейчас частенько можно увидеть куклу, привязанную к радиатору свадебной машины. Молодоженам нередко дарят игрушки большого размера — пушистого медвежонка, «чебурашку». Обычай этот идет от древней традиции встречать невесту и жениха соломенной куклой — «домашней масленицей», являвшейся символом крепкого потомства и достатка молодой семьи.

Поближе к весне устраивают пышные проводы зиме и в наше время. В подмосковном Калининграде на народное гулянье сходятся скоморохи и ряженые: Баба и Кащей Бессмертный, Соловей-разбойник и Весна-красна. Веселье, игры, песни и пляски…

Происхождение масленицы затерялось в глубокой языческой древности. Праздник, по одной версии, связан с культом нарождающегося солнца. Отсюда идет традиция печь на проводах зимы блины. Горячие, золотистые, они представляют собой как бы миниатюрные изображения солнца. По другой версии, он связан с культом умирающего и воскресающего бога.

В старину большую куклу масленицы, сделанную из соломы, сжигали. Этот обычай известен многим народам. Например, в некоторых польских деревнях. Уничтожив куклу, крестьяне возвращаются домой с песней: «Выносим Маженку из деревни…» Смысл этого обряда сегодня понятен только специалистам. Имя Мажена у поляков соответствует нашей Масленице, которую следует уничтожить, чтобы она снова возродилась и своей свежей силой помогла вырастить богатый урожай.

В Китае, Монголии, Вьетнаме, Корее и других странах Азии, применяющих 60-летний циклический календарь, начало Нового года приходится на один из дней периода с 20 января по 20 февраля. В этих странах Новый год встречают, когда распускаются розовые цветы персиковых деревьев. Зажигаются ароматные сандаловые палочки, и добрый дух дядюшки Тао, обитателя Луны, наполняет жилища людей праздничным весельем. В Японии в Новый год отмечается праздник цветения сливы.

Команды целого ряда стран участвуют в чемпионатах мира по ваянию гигантских скульптур из снега. Первенство 1982 года было проведено в Финляндии. Победителями стали хозяева чемпионата.

А под Мурманском, в долине Уюта, ежегодно проводятся соревнования по национальным видам спорта — бегу оленьих упряжек и буксировке лыжника за оленем.

В наши дни 14 февраля в Болгарии встречают день виноградаря. Начинается подрезка лоз. Это не только дань многовековой традиции, но и веселый народный праздник.

Источники:

Мустаев Н. А. Народные приметы: хотите — верьте, хотите — проверьте. Казань, 1987. С. 189—201.

Сахаров И. П. Сказания русского народа. С-Петербург, 1885.

Источник