- Эстетика российских «панелек»

- Немного углубимся в историю.

- А что же у них?

- Что такое думерская эстетика. Пейзажи с российскими панельками стали частью депрессивного тренда

- Кто такой думер и откуда он взялся

- Как думер стал субкультурой в России: эстетика и музыка

- Российские панельки — основа думерской эстетики

- «Если бы я был призраком, то смотрел бы, как люди стригут ногти»: интервью с создателем игры «ШХД: ЗИМА»

- О внимании журналистов

- О прототипах и деталях

- О реакции на игру

- Об эстетике панелек

- О русской тоске

- О жизни в Москве

- О стихах и музыке

- О конце зимы

Эстетика российских «панелек»

Русская тоска — это очень глубокое и не всегда чёткое понятие. Многие вкладывают в него то самое чувство, которое возникает у жителей постсоветского пространства при виде однотипных панельных кварталов (их еще называют «блоками»).

Однообразные дома — это один из самых ярких символов эстетики грустной России. От этих бездушных бетонных коробок происходит странное чувство — на душе становится тепло, как бы не было странно — уютно. Но как же так вышло, что все дома вокруг — такие унылые и однообразные?

Немного углубимся в историю.

После войны, жилищный вопрос в СССР стоял как никогда остро — людей нужно было расселять. Во времена правления Сталина страну застраивали преимущественно в стиле классицизма — такие здания до сих пор очень ценятся, а иметь такую квартиру даже сейчас считается признаком статуса.

«Сталинки» строили что называется «на совесть» — большие потолки, лепнина, хорошая тепло и шумоизоляция. Конечно, среди таких зданий было много общежитий и коммунальных квартир, однако, отрицать красоту и интересный вид зданий мы не можем.

После смерти Сталина, партия постановила новый план — заселять людей в простое жильё без излишеств. Такими зданиями стали «хрущевки».

Строить нужно было дешево, быстро и много. Дома из кирпича советская экономика тогда потянуть не могла, поэтому в ход пошло то самое панельное строительство. Такие дома строились как конструктор — на специальных домостроительных комбинатах панельные дома собирались по частям и отправлялись по всей стране. В среднем, площадь такой однокомнатной квартиры составляла 32м².

У архитекторов стояла такая задача — каждый квадратный метр жилплощади должен рационально использоваться. Конечно, осуждать их нельзя, ведь такова была политика партии — экономить на всем до мельчайших деталей. Например, в подобных классических пятиэтажках именно по такой причине нет лифтов.

Кстати, именно из-за такой вот экономии советских учёных в СССР начали массово вешать ковры на стенах — это позволяло хоть немного улучшить никудышную шумоизоляцию.

Но несмотря на все недостатки, панельные дома было всё-же лучшим решением, в сравнении с коммуналками, бараками и общежитиями. Это жилье планировалось как временное, срок эксплуатации таких зданий — 25 лет. Но мы то с вами знаем чем всё закончилось.

Во времена Брежнева появились дома нового типа — это была некая смесь «сталинок» и «хрущевок». Это те самые девяти и шестнадцатиэтажные дома, которые можно увидеть во многих городах необъятной. Собирались такие дома точно также, в спешке — по принципу панельного строительства. Однако, дома получились куда более качественными — появились мусоропроводы (что как показало время крайнее спорная вещь), лифты, более высокие потолки и больший метраж. Такое жилье было немного, но всё же более направлено в сторону человека.

А что же у них?

В США строительство таких «микрорайонов» не увенчалось успехом. В 1956 году в городе Сент-Луис, штат Миссури был достроен социальный жилой комплекс «Пруитт-Айгоу». Состоял из тридцати трёх 11-этажных жилых зданий. Был спроектирован архитектором Минору Ямасаки, который известен как автор проекта Всемирного торгового центра.

Целью этого проекта было решение «квартирного вопроса» для людей среднего класса. Такие районы планировали строить по всей Америке, однако уже через год, из-за социальный среды общество начало маргинализироваться, и район превратился в гетто.

Повсюду были битые окна, даже дворники перестали убирать мусор, и всё больше людей стало оттуда уезжать. Оставшиеся люди перестали платить за арендную плату, устраивали забастовки из-за поднятия коммунальных платежей, и уже в 1970 году квартал расселили. Пустующие квартиры заполнили асоциальные элементы.

В 1972 году правительство приняло решение о сносе «Пруитт-Айгоу».

Источник

Что такое думерская эстетика. Пейзажи с российскими панельками стали частью депрессивного тренда

Думерская эстетика, пришедшая с запада из мема про думгая, превратилась в России в целую субкультуру. Люди слушают грустные плейлисты, не мечтают о будущем и бродят по спальным районам городов. А фото бесконечных панельных многоэтажек стали значимой частью депрессивного тренда.

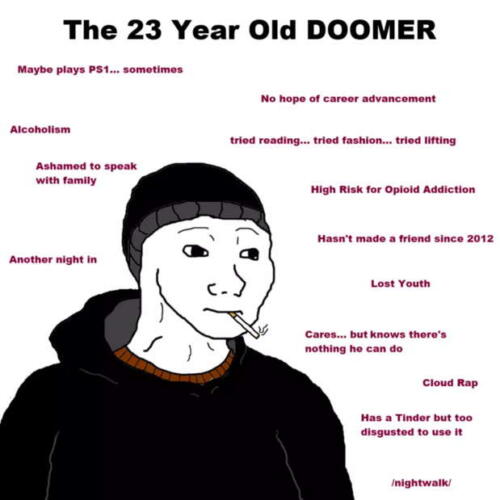

Кто такой думер и откуда он взялся

Депрессивный парень начал грустить раньше, чем надел чёрную толстовку, закурил и стал думером. Его предком считается мем Wojak (перевод с польск. «Вояк»). Условное чёрно-белое изображение мужчины без определённых черт лица появилось в 2011 году и стало олицетворением чувства одиночества, сожаления и грусти, а его визитной карточкой стала фраза «Мне знакомо это чувство, бро» (ориг. I know that feel bro. — Прим. Medialeaks).

Жизненный мем быстро завирусился в западной интернет-культуре, особенно на англоязычном имиджборде 4chan. Вскоре грустный парень стал примерять на себя различные эмоции. В Сети появились его гневные и весёлые версии.

А в 2018 году Вояк надел чёрную толстовку, шапку, обзавёлся щетиной и сигаретой во рту. Из неопределённого мужчины из мема про знакомое чувство родился целый архетип: это молодой человек 20–30 лет, склонный к нигилизму и депрессии. Он уже разочаровался в жизни и страдает от чувства обречённости, от чего и получил своё название — думер. Английское слово doom переводится как «гибель», «упадок», «рок», «обречённость», а doomer, соответственно, как «обречённый». Они считают, что современную цивилизацию ждёт неминуемый крах.

Думеры стали появляться в мемах про депрессивную молодёжь, жизнь которой не складывается, с чем пришлось смириться.

23-летний думер: изредка играет в PS1, алкоголик, стыдится общаться с семьёй, по вечерам сидит дома, нет надежд на развитие карьеры, пытался читать книги, хорошо одеваться, тренироваться в зале, не заводил друзей с 2012 года, неравнодушный, но ничего не может поделать, слушает клауд-рэп, скачал тиндер, но ему мерзко им пользоваться.

К 2020 году у депрессивного парня появилась не менее депрессивная женская копия в виде темноволосой девушки с каре и подведёнными грустными глазами, doomer girl (девушка-думер). Собой она представляет идеальную фантазию парня-думера — мрачный характер, схожие интересы и царящая в мыслях безнадёга.

— Хочешь, прогуляемся когда-нибудь?

— Да.

Несколько недель спустя.

Как думер стал субкультурой в России: эстетика и музыка

Немудрено, что этот мем так хорошо прижился в России и полюбился детям 90-х годов, которые боятся взрослеть, грустят об ушедшей юности и потерянных возможностях. В рунете стали появляться русские версии мемов про думера и его описания.

Для россиян мем про думера стал чем-то большим, чем шутка про депрессивного парня. Он трансформировался в целую эстетику и образ жизни, которого придерживаются некоторые люди 20–30 лет. Как правило, к российским думерам причисляют себя те, кто не верит в свой жизненный успех. Каждый день они ходят на малооплачиваемую работу, не заводят семьи и не верят, что всё будет хорошо. У них нет хобби и желания его искать.

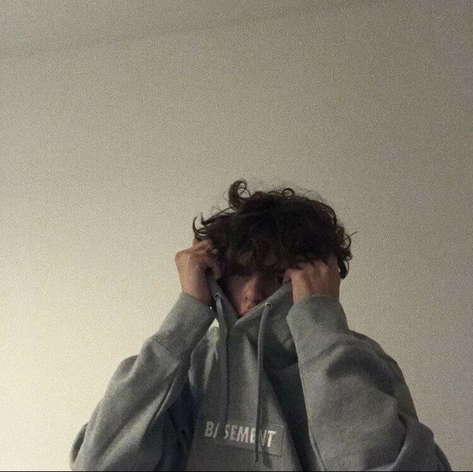

Однако быть думером в России — не значит жить мрачными мыслями, ведь тогда бы он ничем не отличался от гота или эмо. Думеры верят в слова «Россия для грустных» и стараются соответствовать. Они носят серую, практически незаметную одежду, сторонясь эпатажных вещей.

Российские думеры выросли среди серых панельных домов, гоняли меч в полуразвалившихся «коробках» и лазали по заброшенным домам. В общем, с самого детства впитывали в себя эстетику постсоветского пространства, которое вызывает противоречивые чувства — безнадёгу и тепло ностальгии. А чтобы лучше проникнуться грустной атмосферой, думеры слушают подходящие песни.

Большое значение для российских депрессивных парней и девушек имеет музыка. Они составляют специальные плейлисты, позволяющие глубже окунуться в мир думерской эстетики. Многие молодые люди отдают предпочтение классике 80-х годов — творчеству группы «Кино» и Виктора Цоя.

Думеры слушают спокойные, почти медитативные композиции российских музыкантов, которые грустно поют о жизни, любви и окружающей действительности. Также в подборках часто можно встретить каверы на известные поп-треки или советские песни, оригиналы которых, видимо, пришлись по вкусу думерам, но оказались недостаточно депрессивными.

- «Спокойная ночь» — Кино.

- «На заре» — Альянс.

- «Я тебя люблю» — Где Фантом?

- «Пластинки» — Дурной вкус.

- «Ночное рандеву» — Chernikovskaya Hata.

- «Мой разум где?» — Pixies.

Российские панельки — основа думерской эстетики

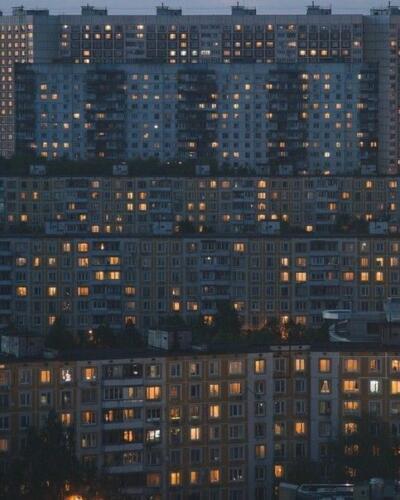

Особое место в субкультуре отводится романтике грустной России. Думеры надевают наушники, запускают готовые плейлисты и идут бродить по улицам провинциальных городов или спальным районам столицы. Они любуются серыми панельными домами, заводскими трубами и светом вечерних фонарей, запечатлевая окружающую действительность на фото и видео.

Ценители думерской эстетики, романтизируя городские пейзажи, создают группы в соцсетях, которые часто получают название «естетика [провинции]», и запускают хештеги #думерэстетика, #думерскаяэстетика и #панельки, с помощью которых делятся своими снимками.

В тиктоке появилось так много видео с кадрами городской России, что впору говорить о появлении особого жанра — думерского пейзажа, который часто снимается в сумерках и пестрит огнями фонарей на фоне панельных домов. Для правильного думерского пейзажа не нужен профессиональный фотоаппарат, достаточно обычной камеры телефона, которая даже лучше передаст атмосферу.

Особую слабость думеры испытывают к зимним пейзажам, навевающим воспоминания о холодном тёмном утре, когда невыспавшиеся школьники дружно шуршат болоньевыми штанами на пути в школу.

Распознать перед собой думерский пейзаж сможет, наверное, только житель постсоветского пространства. Удачный кадр должен вызывать у смотрящего противоречивые эмоции — безысходность от окружающей серости, но вместе с тем необъяснимое чувство домашнего уюта и спокойствия.

Кажется, странная и противоречивая любовь к пейзажам из серых панельных домов — это то, что объединяет многих из нас.

Между тем среди зумеров распространена другая субкультура — «тёмная академия». Medialeaks рассказал, как влиться в эстетику dark academia, чтобы ценители мрачной атмосферы студенчества не отличили от своего.

Источник

«Если бы я был призраком, то смотрел бы, как люди стригут ногти»: интервью с создателем игры «ШХД: ЗИМА»

О « ШХД: ЗИМА » разом написали десятки российских медиа. В ней нет сюжета, а игрок может только бродить по квартире в панельном доме или выйти во двор. Strelka Mag поговорил с одним из создателей игры, музыкантом и поэтом Ильёй Мазо, о прототипах локаций, эстетике панелек и русской тоске.

Иллюстрации: Александр Игнатов / vk.com/sad3d

О внимании журналистов

Успех игры — это довольно смешная история. Два месяца назад я начал выкладывать видео с крутейшими музыкантами «Хадн Дадн», Верой Сажиной, Юлей Накаряковой и «Синекдоха Монток», которые пели мои стихи под звуки бытовых приборов. Но даже от моих трёх тысяч подписчиков не было такой реакции, как на выход игры. Эти клипы я снимал в Петербурге с известным режиссёром Алиной Филипповой. В них было вложено много сил, но они не вызвали никакого отклика, под постами стоит девять лайков. После этого я даже написал пост: «Меня взломали, но вы можете и дальше игнорировать искусство». Эта запись набрала в двадцать раз больше.

Но наша игра — это не прикол, на который я не потратил сил. Два года работы, после которой мы с разработчиком Сашей Игнатовым не надеялись на успех и деньги. То, что она стрельнула, — это здорово, хотя эффект и пройдёт за три дня.

Мы с Сашей работали над игрой вдвоём, у нас не было кого-то главного или разных ролей. Мы оба вложились в идейную и техническую часть, делали зарисовки и делились идеями. До того, как мы списались, у него уже был прототип игры — симулятор хикки, который призывает не выходить из комнаты.

О прототипах и деталях

Интерьер квартиры — это воспоминания Саши о комнате в общежитии, в которой он много раз был. Похожие кухня и комната уже были в другой его игре. Двор находится в районе Кукковка в Петрозаводске: Саша туда часто ездит. Мы друг другу присылали фотографии того, что хотим видеть в игре. Например, в его прототипах выход из дома был сразу на улицу. А у меня в доме в Москве выход во двор, и я предложил сделать выход вовнутрь, чтобы можно было там погулять.

Мы не собирались делать какой-то конкретный дом, но в игре есть и реальные элементы — круглосуточный супермаркет и салон красоты «Элиза», расположенные рядом с моим реальным домом. Кроме них, я решил добавить остановку, но мы не хотели, чтобы она была обычной. Есть много красивых и странных остановок. Саша прислал мне летнее фото одной такой, и мы решили сделать её, но со снегом. Оказалось, что из-за формы снег с её крыши просто не сходит, а значит, в реальности она неправильно проработана.

О реакции на игру

От геймеров есть два вида комментариев: одни восхищаются атмосферой — как здорово и как красиво. Другие возмущаются: «Почему я должен любоваться тем, что вижу каждый день?»

На самом деле, это и есть суть проекта: то, что я вижу каждый день, и описано в игре, альбоме и стихах. Получается, люди ругают нас из-за того, что видят каждый день.

Ещё в комментариях спрашивают, почему нет сюжета и ещё десяти домов. Мы же сосредоточились на маленьких деталях. Например, в игре есть бенгальский огонёк, который важнее сюжета. Если задуматься, то за этим стоит целая история — рядом с ним пустой стакан водки, а значит, кто-то выпил, зажёг бенгальский огонек и ушёл. Это трагедия, которая невозможна в новозеландском дворе.

Об эстетике панелек

Когда я выпустил игру, то написал в пять пабликов, попросил рецензии у «Панелек», «ОКО», «Эстетики…», «Стороны» и «С каждым днём всё радостнее жить». На теме с эстетизацией панелек уже кто только ни поездил. Среди российских музыкальных исполнителей она актуальна сейчас и будет актуальна потом.

Как автор я считаю, что это уже отжившая тема. Многие пишут, что наша игра — это симулятор панелек, хрущёвок. На самом деле это симулятор зимы в России. И да, мы все живём в этих местах. Это дом, который видит Саша, и магазины, в которые я хожу каждый день. Это не высосанные из пальца истории.

Эстетика, которая привлекает людей, связана с тем, что мы видим это каждый день и не хотим от этого убегать. Мой папа, когда прочёл описание игры, написал мне: «Илюха, что за тоска? Сделали бы лучше игру про море». Я ответил ему: «Я же не живу на море». При всей тоскливости того, как это выглядит, — можно любить это всем сердцем.

О русской тоске

В строке «жанр» Russian toska мы написали по приколу: нам нужен был какой-то жанр. Все другие — это клише. Напишешь «бродилка», и люди будут возмущаться, что это не бродилка. Russian toska — это шутка над шуткой и над тем, что её постоянно мусолят. Чтобы понять русскую тоску или объяснить иностранцам, нужно читать Достоевского. Я его не люблю, хотя и считаю гением. Не понимаю, как русский человек может читать о том, в чём мы живём, и про те чувства, которые испытываем. Это как взять вилку, засунуть её в ранку и ковыряться там.

Русские чаще всего не любят себя сами. Русская тоска, как мне кажется, — это вечное чувство чего-то недостающего. Люди чувствуют себя сиротами в одной большой семье. Просто у них нет места, как у Льва Шестова в «Апофеозе беспочвенности».

Вот, кажется, это и есть состояние русского человека — невысказанная тяга к чему-то, чего у нас нет.

Для иностранцев это звучит забавно. У нас отличаются архитектура и условия жизни. Для американцев в диковинку жить в такой квартире. Это как играть в симулятор вигвама для нас. Я немного вуайерист — не в сексуальном плане, а в том смысле, что мне интересно смотреть, как живут люди. Если бы я мог стать призраком, то смотрел бы, как они разговаривают, что делают и как стригут ногти.

О жизни в Москве

Я родился в Москве и, что такое панельные дворы, знаю очень хорошо. Я вырос на «Молодёжной» и в Крылатском, а ещё провёл много времени в Митине. Во время учёбы жил на «Университете». Потом шесть лет провёл в российских городах: Вологде, Кирове, Нижнем Новгороде и Коврове. Нижний вообще мой любимый город: когда я впервые в него приехал из Москвы, то понял, что я вообще-то в России.

Квартира, в которой я живу сейчас на ВДНХ, очень приятная: трёхметровые потолки и две комнаты. Раньше там жила моя бабушка, но её не стало. Правда, здесь очень шумные соседи и плохая изоляция, поэтому слышно, как люди матерятся на ребёнка. Это очень трудно. Я приходил к ним и даже пытался вызвать полицию. Но сделать ничего нельзя. Кстати, в моём спектакле одна из сильных частей посвящена ругани за стеной.

Ещё рядом с квартирой — Путяевские пруды и Сокольники. Я каждый день хожу туда. Со стороны ВДНХ находится пустынный лес, в котором светло от снега, а в два часа ночи совсем пусто. Там родилась большая часть «ШХД: ЗИМА»: иногда я приходил в лес, ложился в снег и смотрел на небо.

О стихах и музыке

Игра «ШХД: ЗИМА» — это часть одноимённого проекта. В 2016 году я выпустил первый альбом, который продюсировал Савва Розанов. Особого успеха он не получил — увеличился паблик, и мы отыграли несколько концертов в Москве и Петербурге. Потом я женился — это было одно из лучших событий в моей жизни. Около полутора лет назад я сильно заболел, у меня даже отказывали ноги. Однажды я проснулся и не смог ими пошевелить. Это последствия болезни спины. Я долго лечился, пил много обезболивающих и практически всегда стоял: сидеть не получалось из-за болезни.

После этого я всерьёз решил заниматься музыкой — пошёл получать образование, учиться музыкальной грамотности и одновременно начал проект «ШХД: ЗИМА». Я каждый день писал стихи в публичном Telegram-канале. Он есть в сети, но там только один подписчик — я.

В паблике накопилось стихов за полтора года, но их никто не видит — будто стою посреди площади, а меня никто не замечает.

С тех пор я и запустил проект: изменил интерфейс паблика, сменил название, затем опубликовал тизер, созданный с помощью языка программирования. В коде был заложен стих, а в конце ролика было написано: «ШХД: ЗИМА».

Через неделю я выложил свою книгу стихов в открытый доступ, и все, кто хотел, могли её прочесть. Наверное, каких-нибудь пять человек, включая мою маму, её прочли. Затем «Зима» начала воплощаться — два раза в неделю я выпускал видео. Музыканты новой поэтической волны на фоне звука разных бытовых приборов пели один из моих стихов. Под звуки электроники получается приятный хорал. Я боялся, что получится одинаково, но вышло настолько откровенно и по-разному, насколько это возможно. Стих с внутренним ритмом обрёл вторую жизнь.

Затем в паблике выходили анимированные стихи — оживали иллюстрации из книги, которые сопровождались моими текстами. Например, в стихе «Заспанный таксист» на первый взгляд нет трагедии. Но при просмотре мультика становится ясно, что изображён удар в лобовое стекло. В январе я выпустил альбом, построенный на стихах, — деконструированный романс. О нём написали разные музыкальные паблики, и был хороший отклик, но он зашёл по самому худшему моему прогнозу.

О конце зимы

Спектакль — это завершающая часть «ШХД: ЗИМА». Он закончится 28 марта вместе с зимой. Мы выбрали такую форму, поскольку спектакль — это выражение музыкально-поэтической формы. На самом деле, хоть я и не люблю это слово, это мюзикл. Он будет построен на выступлении музыкантов, но это не просто концерт, а постановка с внутренней логикой. Случится либо полный провал, либо живым оттуда не уйдёт никто.

Зима в Российской Федерации не заканчивается 28 февраля. Что сейчас за окном? Почему там снег? У проекта несколько сбитый ритм — он не календарный, а сердечный.

Если поверить, что 28 февраля наступила весна, то тебя ждёт депрессия. Но если до 15 апреля быть уверенным, что лето вообще придёт — и даже чуть-чуть надеяться, — то всё будет хорошо.

Источник